국제 여론을 형성하는 장에서 일본은 전시 국가 정책으로 다른 이들에게 끼친 해를 인정하지 않는다는 비난을 종종 받는다. 하지만 이러한 비판은 상대적으로 볼 필요가 있다: 과연 다른 모든 국가들과 비교했을 때, 일본이 자신의 못난 과거를 마주하는 것에 유별나게 최악일까? 유감스럽게도 대부분의 정부와 사회가 이 일을 굉장히 어려워 한다.

일본에서와 마찬가지로, 어떤 개인들 또한 그들의 지도자들의 부족한 자기 비판력에 불편해하며 자신의 작업을 통해 이 질문을 다룬다. 도미야가 자신의 예술을 통해 여러 문제를 탐구했던 것처럼, 보스턴 비주얼 아티스트 엘리노어 루빈도 같은 문제들을 고찰했다.

http://ellyrubin.com/index.html

루빈은 베트남 전쟁과 이스라엘-팔레스타인 분쟁을 보며 예술가의 사회적 책임에 대한 질문을 강조한다. 그는 도미야마보다 20살 어리지만, 두 여성은 거의 동시에 페미니즘을 만났고, 비슷한 예술적 영향을 받았다. 두 예술가 모두 전쟁에 의한 개인의 희생에 집중했고, 예술은 관객이 기존의 역사적 관점을 “재개정”할 수 있는 힘을 가졌다고 믿었다. 그리고 세계 2차 대전의 영향, 인종차별, 그리고 민족주의의 추악한 면은 그들의 개인 역사와 작업 방향을 형성했다. 더 나아가, 도미야마와 루빈 모두 자신의 예술의 추상적 어휘를 심화하고 확장시키는 사회 운동에 적극적으로 참여하는 것을 중요하게 여겼다. 그들은 서로 지구 반대편에 살았음에도 불구하고, 같은 자료에서 영감을 얻기도 하고, 비슷한 그림들을 배치하기도 했다. 다른 여성 작가들과 예술가들이 더 개인적이고 사회적 인식이 더 높은 관점을 창조하기 위해 전진했던 것처럼, 이 두 예술가들 모두 가부장적이고 민족주의적 신화를 재점검하고 “다시 쓰는” 작품을 제작했다.

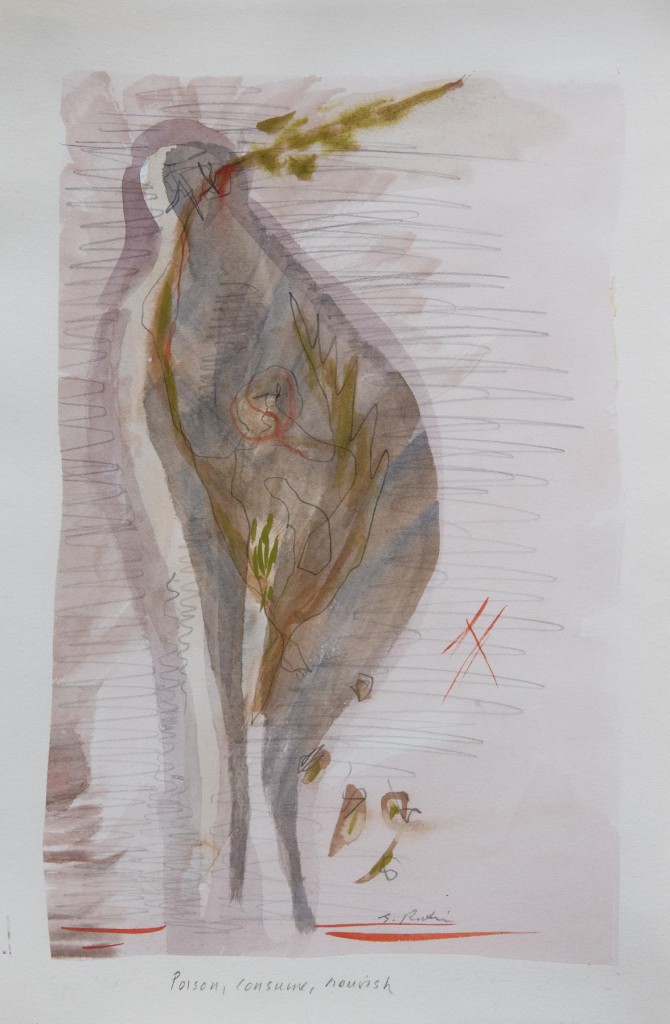

위 수채화 물감을 사용한 목판화에서 루빈은 페르세포네가 지하 세계로 납치된 신화를 다룬다. 지하 세계의 왕 하데스가 페르세포네를 납치한 뒤, 그의 어머니인 대지의 여신 데메테르는 너무 좌절한 나머지 그를 그리워하기만 하며 땅에 아무것도 자라지 않게 한다. 반면 페르세포네의 아버지 제우스는 그가 지하세계에 있는 동안 어떠한 음식도 먹지 않아야만 탈출할 수 있다고 한다. 안타깝게도, 페르세포네는 몇 석류알을 먹어 하데스와 함께 매년 일부씩 살아야 했고, 이것이 겨울이 생긴 이유가 되었다. 루빈은 제우스가 단순히 생존의 행위로써 석류알을 섭취한 페르세포네를 처벌한 방식에 특히 충격을 받았다. <독, 섭취, 영양 공급> 역시 이 여성의 이야기로서 먹는 것과 저항하는 것에 관한 것이다. (아래 참조)

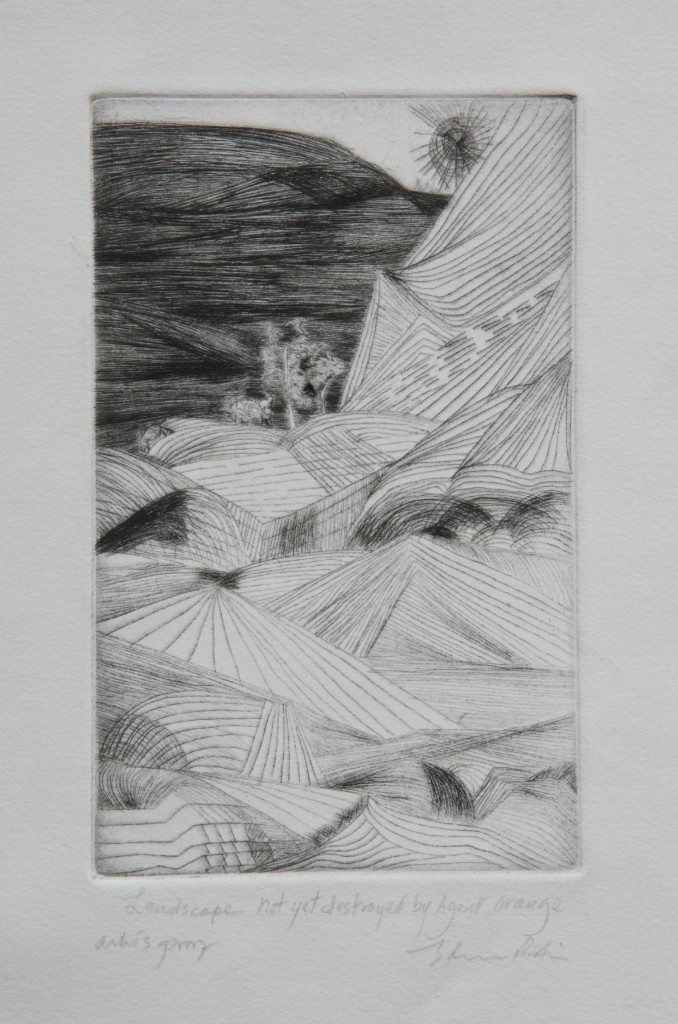

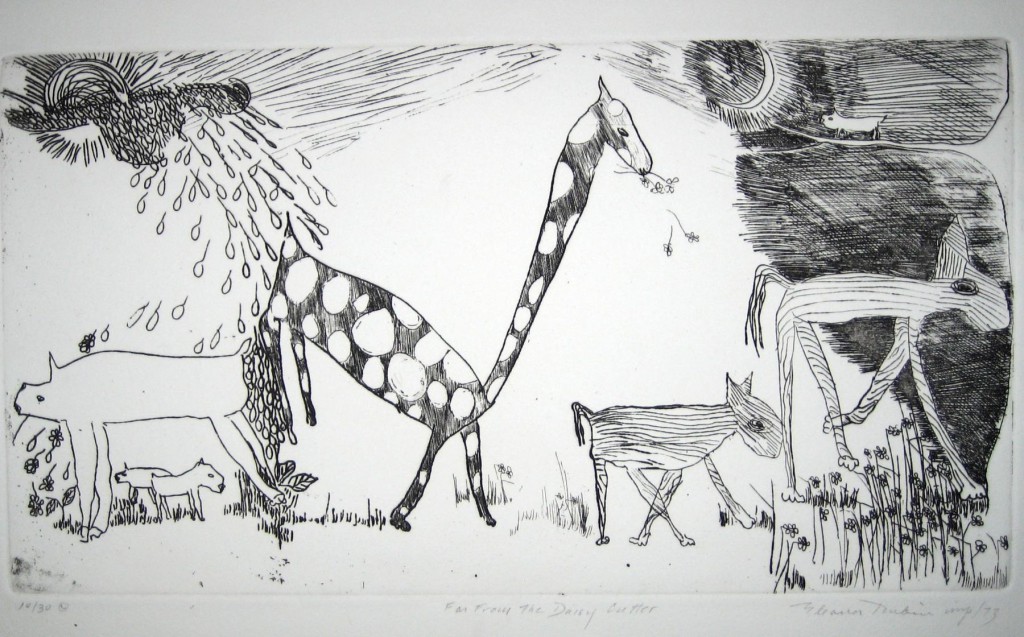

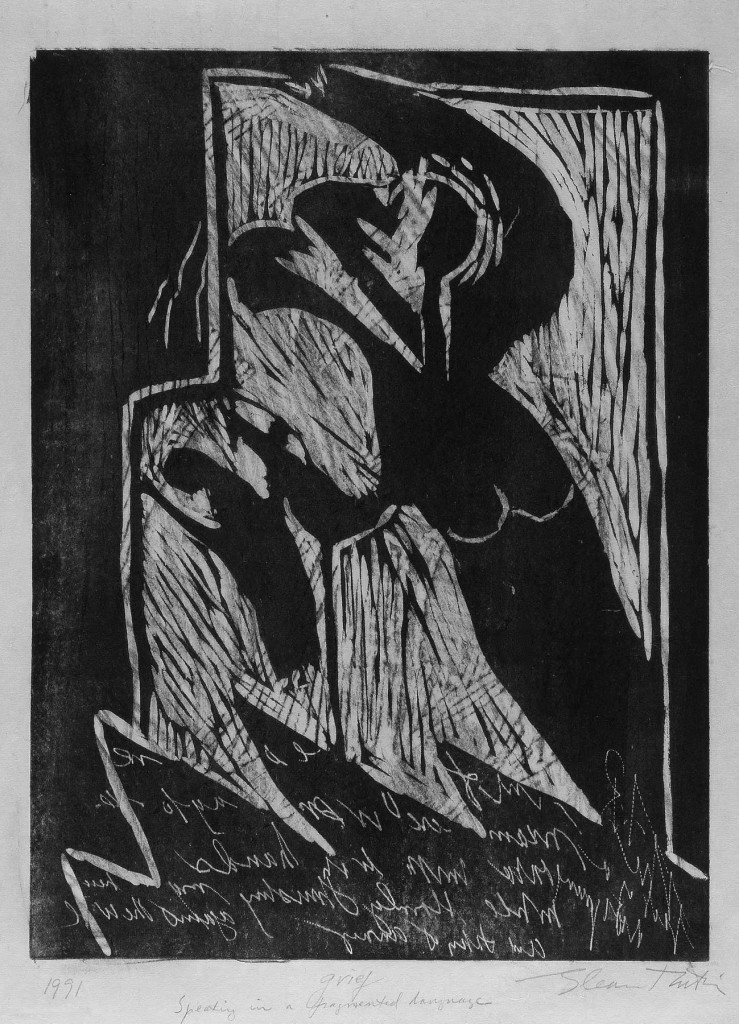

한편 루빈은 도미야마와 마찬가지로 다양한 이미지가 원소의 힘을 상징하는 그만의 추상적 언어를 발명했다. 그의 인쇄물과 그림은 새, 물고기, 그리고 새와 여성이 조합된 생명체로 가득 차있다. 이 생명체들은 전쟁과 강요된 침묵으로 지배된 세상에서 자신을 위해 목소리를 낼 수 없는 연약한 존재들을 의미한다. 루빈의 작품에서 위협은 <데이지커터로부터 멀리>가 베트남에서 미군이 사용한 폭탄을 뜻하는 것처럼 문맥에 숨겨져 있거나 프레임 밖에 있다. 또 다른 평화로운 그림 <아직 오렌지 요원에게 파괴되지 않은 풍경>은 현재 선천적 결함과 퇴행성 질환의 원인으로 알려진 베트남에서 널리 사용된 강력한 탈지제를 떠오르게 한다. 또한 두 예술가는 성인 여성의 관점으로 바라본 자신의 유년기 시절을 최근 작업의 영감으로 쓴다.

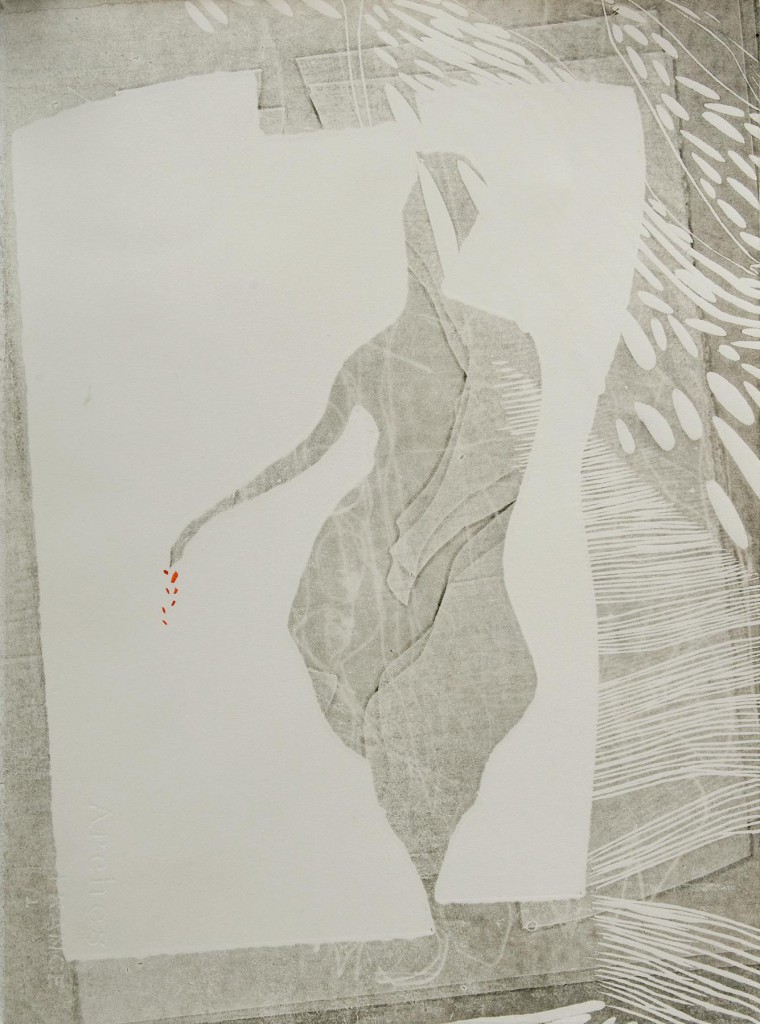

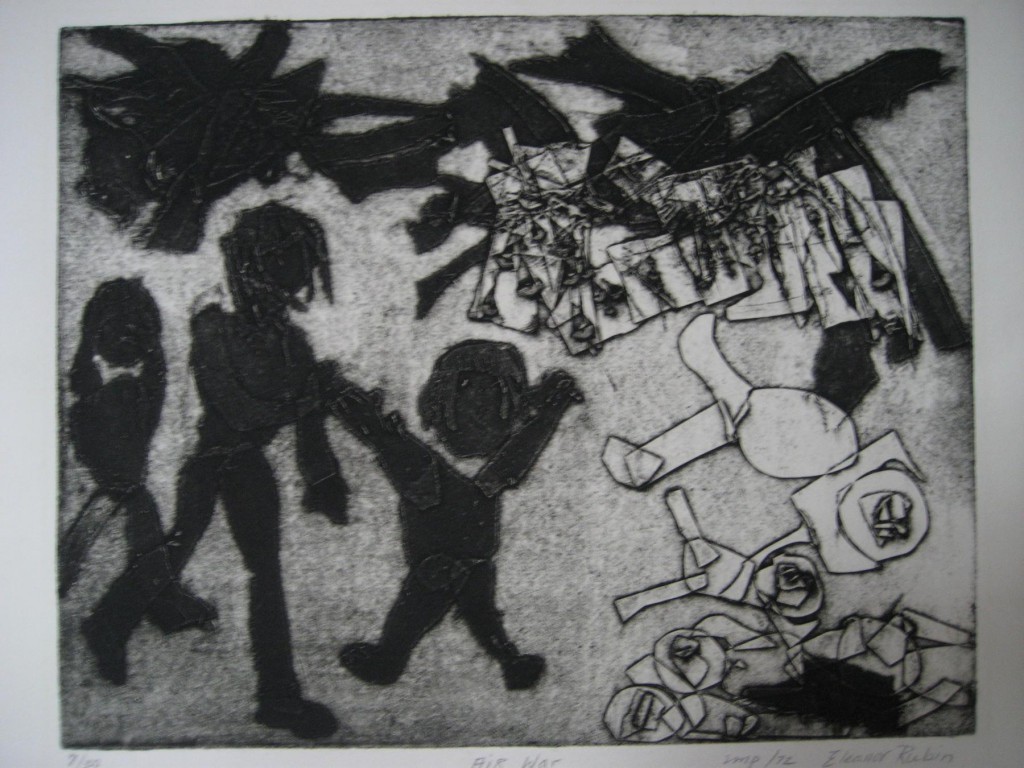

루빈은 어두운 이미지를 만들기 위해 틈새 사이 잉크를 넣어 복잡하게 쌓인 인쇄판과 같이 전통적이지 않은 재료들을 실험했다. 그는 베트남 전쟁 때 미국 네이팜 공격에 의해 피부에 화상을 입고 옷이 타버린 채 도로 위를 달리는 아이들을 찍은 유명하고 충격적인 사진에 대한 그의 대답을 만들기 위해 이 실험을 사용했다. 이 그림은 발견된 재료를 콜라주 형식으로 배열하고, 보드에 부착하고, 인쇄를 위해 잉크로 칠한 콜로그래프이다.

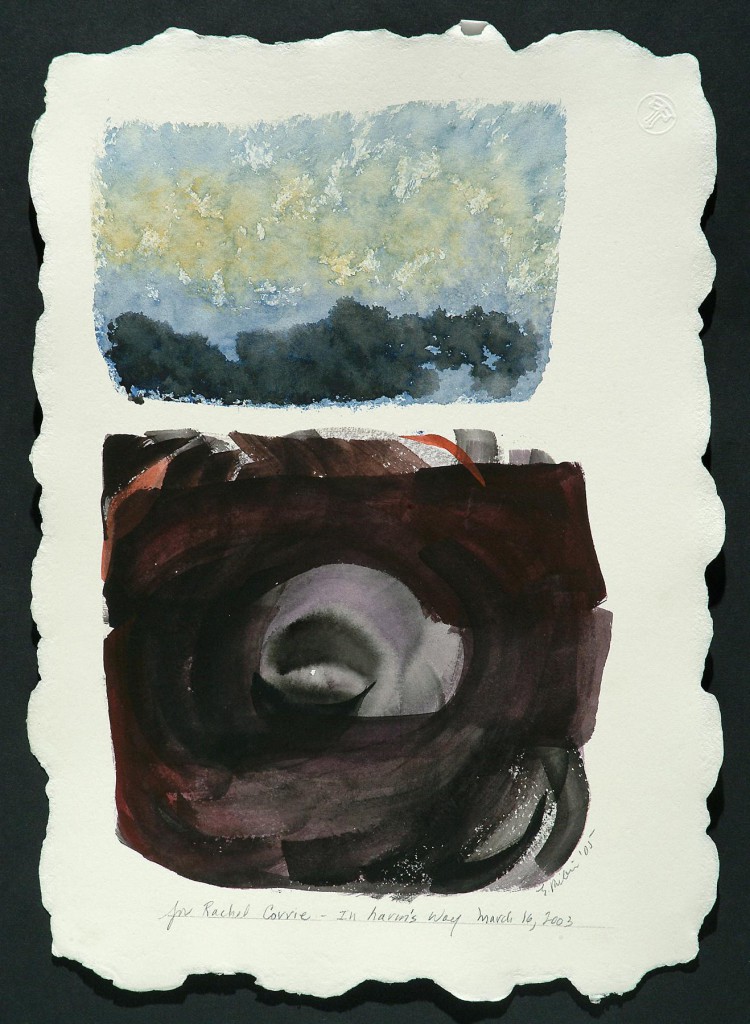

다른 시리즈에서 루빈은 불의로부터 사람들을 보호하기 위해 국가와 문화의 국경을 넘은 용감한 여성들을 소개한다. 그 중 한 명은 2003년에 가자 지구에서 팔레스타인 집 앞에 서 있다가 불도저를 끄는 이스라엘 군인에게 죽임을 당한 젊은 미국인, 레이첼 코리다. 도미야마의 한국 포로 시르즈처럼 루빈은 부당한 정책과 관행에 대해 비폭력 시위를 하고 있는 개인들을 향한 공식적으로 승인된 잔인한 행위들을 다룬다.

루빈의 최근 작품은 일본의 인쇄술과 카테 콜비츠와 같은 서양 예술가들의 영향을 받았다. 그러나 놀랍게도 도미야마와 달리, 그는 이러한 문화적 차용에 관여할 때 같은 어려움을 겪지 않았다. “정확한” 목소리를 찾는 것은 비서양 예술가들에게 있어서만큼 복잡한 문제가 아니다. 도미야마가 유럽식 전통을 차용했던 것과 달리 그가 일본을 참고한 것은 같은 문제를 그에게 제기하지 않는다. 실제로 루빈의 의식 속에서 일본은 상징적으로나 기술적으로 상상력과 예술적 가능성을 보여주는 지표로 작용하고 있다. 이는 멀리 떨어진 사람들간의 통성 소통이 필요 없는 연결을 상징한다. 이 주제는 노벨상 수상자 오에 겐자부로의 자폐증을 갖고 있는 아들 오에 히카리에 대해 루빈이 만든 어린이 책에서 두드러진다. 히카리는 처음엔 새소리로, 그 다음에는 다른 형태의 음악을 통해 다른 사람들과 소통하는 방법을 배웠다. 일본은 종종 미국 사회와 세계와의 관계를 재고하기 위해 미국인을 매우 추상적인 상징으로 여긴다. 일본인은 지난 두 세기 동안 미국에 대해 비슷한 사고 실험을 해왔지만, 세계사의 서술에서 각국이 다른 위치를 차지한다는 것은 그들이 동일한 의미를 가질 수 없다는 것을 뜻한다. ‘유럽’이 도미야마에 정반대의 영향을 끼친 상황에서 ‘일본’이 루빈에게 이처럼 상상력이 풍부한 개방감과 인간적인 소통을 제공한다는 점이 눈에 띈다.

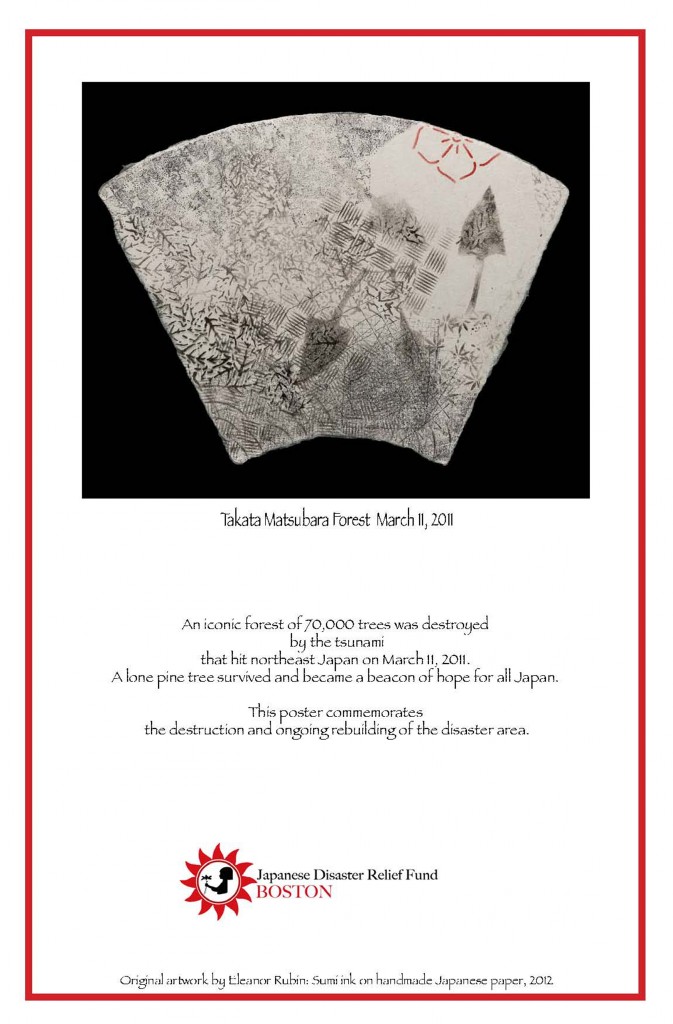

그러나 두 예술가들은 다른 분야들에 대해서도 비슷한 생각을 계속해 왔다. 루빈은 도미야마와 마찬가지로 2011년 3월 11일에 발생한 지진-쓰나미-핵 재해에 새로운 그림으로 직설적으로 표현했다. 검은 소나무 한 그루 빼고 쓰나미에 모두 휩쓸린 해변가의 숲을 담은 그의 포스터는 일본의 재난구호기금 포스터로 선정됐다. 루빈은 도미야마보다 더 긍정적인 메시지를 담아 끝까지 생존한 나무를 통해 “일말의 희망”을 전한다. 안타깝게도, 거대한 파도의 염분으로 그 나무는 상하여 결국 죽고 만다. 그러나 숲과 가장 가까운 도시 리쿠젠타카타의 시민들은 더 높은 고도에 그들의 도시를 재건축하고, 기존 나무들의 묘목으로 숲을 되살리고 있다. 루빈의 생각의 연장선으로, 그들 또한 그들의 집단적 경험의 상징으로서 죽은 나무에서 만든 소나무 조각품으로 한 그루 남았던 소나무를 보존하기로 결정했다.

루빈은 가장 최근 작품에서도 세계적 환경의 연결성–그리고 자연과 인간 사회 모두를 파괴하는 전쟁–이라는 주제를 다룬다. 그 방법 중 하나는 1945년 히로시마 원폭에서 살아남은 나무들을 포함해 일본에서 은행나무가 많이 자란다는 지식을 바탕으로 은행나무 잎 그림을 통해 주제의식을 전하기도 한다. 은행나무는 특히 장수하는 종으로 일본에서 원폭은 아니지만 인근 건물들을 화재로부터 보호한다는 의미로 유명하다. 루빈은 집, 지붕, 나무, 가족, 그리고 우리의 푸른 행성으로 주거의 중요성에 대한 생각을 이어갔다.

루빈이 설명하기를 “내 잎은 동네 나무의 것이다. 나는 잎을 원판으로, 지지대로, 우리 집 지붕의 슬레이트 조각으로 사용하면서 힘, 보호, 그리고 연약함을 보여주었다. 90년 이상 이 집을 비운 후 교체해야 했던 우리 지붕에서 뜯겨지고 던져진 이 회색 슬레이트들은 건축가와 노동자들에겐 귀하지 않다. 내가 땅에서 주어 모은 슬레이트 조각들은 이러한 이미지를 만들었고 <푸른 은행>이 그 예이다.” 그의 예술은 회복적이다: 자신의 집뿐만이 아니라 쓰나미와 전쟁으로 인한 파괴에 의해 삶이 완전히 변해버린 사람들에 대해 보호의 목소리를 내도록 디자인 되어 있다. 그리고 그는 히로시마의 나무 여섯 그루처럼 우리가 책임을 지고 다른 이들에게 가한 파괴를 회복시키는 일은 결코 늦지 않다고 것을 우리에게 계속 말해주고 있다.

2010년에 로라 하인과 레베카 제니슨의 “Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility” 앤 아버: 일본 연구를 위한 센터, 미시간 대학교에서 레베카 제니슨이 소개한 “Taking Across the World: A Discussion Between Tomiyama Taeko and Eleanor Rubin”도 참고하시기 바랍니다.

The Digital version is fully and freely accessible on the University of Michigan Press website.