한국의 위안부 여성들에게 바칩니다.

전 세계의 많은 그의 세대 여성들첨, 도미야마가 처음으로 페미니즘을 접했을 때 말로 표현할 수 없는 감정을 느꼈고, 처음으로 이치에 맞는 방법으로 그의 삶을 설명할 수 있을 것 같은 느낌을 받았다. 이는 또한 그가 일하는 방식을 변화시켰다. 1980년대 도미야마는 페미니스트 의식에 기반한 새로운 시각들을 보여주기 위해 다시 유화를 그렸고, 더 많은 색채를 사용했다.

페미니즘 또한 도미야마가 그의 예술을 위해 개발하고 있던 “아시아 시각적 언어”의 새로운 문법을 제공했다. 그는 이미 <하늘과 땅>을 무대로 삼은 고대 이미지를 탐구한 후였다. 1980년대에 그는 고대 신화와 종교적 상징들(유럽과 아시아 모두)에 초점을 두었는데, 이는 먼 과거의 가부장적이지 않은 사회들이 남긴 잔재들이 때때로 있다고 주장하는 현대 페미니스트 학자들에 의해 촉발되었다. 그리고 이것은 그의 예술의 아주 생산적인 발전을 가져왔다.

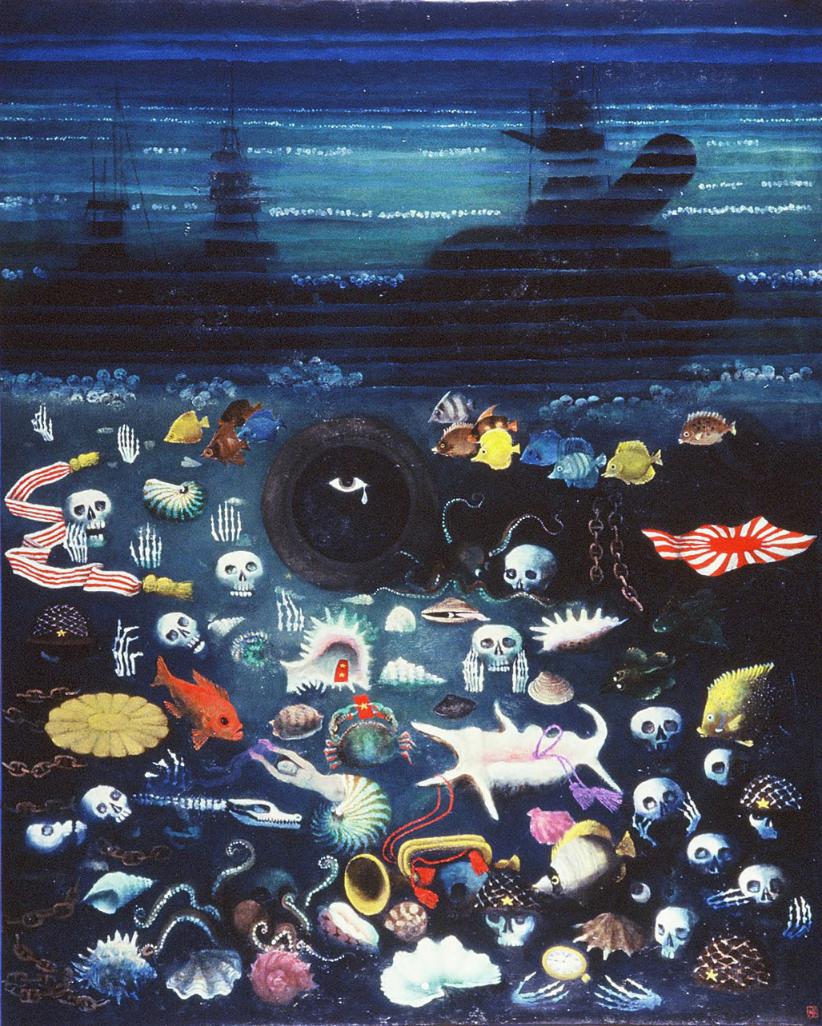

이 새로운 시각 언어의 한 가지 중심적인 측면은 인간 세계와 영혼 세계 간의 교류에 대한 은유였다. 이 새로운 은유는 그의 진정한 주제인 인간 사회 내의 권력 관계에 대해 표현할 수 있게 했다. 이 주제는 거의 1984-1985 시리즈, <바다의 기억>,의 중심이다. 이 두 큰 그림과 콜라주 여러개에서 도미야마는 제국주의와 전쟁의 잔인성과 전후 일본 사회의 위선을 그려내기 위해 아시아 민속 종교의 풍부한 상징들과 페미니즘을 함께 사용했다. 짙은 붉은 캔버스에 그려진 <가룽간 축제>는 인도네시아 발리섬에서 악에 대한 선의 승리를 상징하는 힌두교 종교 행사다. 그때 조상신들은 지구로 돌아와 자신의 가족을 방문하는데, 그런 여행이 가장 쉬운 연 중 순간이다.

도미야마의 가장 중요한 초자연적는 북아메리카의 민간에서 종종 여성 인물로 나타나는, 선도 악도 아닌, 권력을 지휘하는 샤먼이다. 예를 들어, 샤먼은 쿠로사와 아키라의 1950년 영화 라쇼몬에 등장하고, 한국과 시베리아 문화의 주요한 역할을 한다. 도미야마는 1984년 석판화 시리즈 <강압과 고독>을 시작으로 1980년대 일본에서 강제 징용된 한국 광부들에 대한 작품에서 샤먼을 처음 소개한다.

<바다의 기억>은 도미야마가 퀘스트나 여행을 설명하기 위해 특정 순서에 따라 연결한 여러 작품 세트 중 첫번째 작품이기도 하다. 이 시리즈는 한 젊은 한국 여성은 일본군에 의해 납치되어 지금 바다에 잠긴 자신의 언니의 뼈를 찾기 위해 샤먼의 도움을 구하는 이야기다. 이 여성을 안내한 샤먼은 이 웹사이트 소개글에 묘사되어 있다.

도미야마는 일본군에게 세계 대전 중 성적으로 착취되기 위해 강제 동원된 한국 “군 위안부”에 집중한다/ 많은 일본인들이 이러한 관행을 알고 있었지만, 전쟁, 식민지 탄압, 그리고 대규모 국가방조 강간의 결합은 그 관행에 대해 기꺼이 목소리를 내고자 하는 사람들이 거의 없다는 것을 의미했다. 대부분의 여성들은 전쟁 중 사망했고, 살아남은 사람들은 자신의 사회와 일본에서 불명예를 당했다. 김학순은 도미야마가 이 시리즈를 만든 5년 뒤인 1991년부터 처음으로 공개적인 목소리를 낸 인물이다.

도미야마는 신화적 인물에 더 관심을 가지면서 과거 작품 때보다 훨씬 더 직접적으로 고통 받는 희생자들의 시각적 표현에 집중할 수 있었다. <바다의 기억>은 전쟁 이후 남겨진 지저분하고, 해결되지 않고, 고통스럽고, 수치스럽고, 양면적인 문제들을 강조하고, 한국 광부들에 대한 석판화에서 처음 꺼낸 주제인 부서진 시신과 사별한 유가족들에게 이목을 집중시킨다. 도미야마는 관객들을 분개시키는 것보다 그들의 공감을 끌어내는 것에 초점을 두었다.

도미야마 버전의 <가룽간 축제>에는 랑다 여신이 사회를 맡는다. 랑다는 보통 물리쳐야 할 악령으로 묘사되지만, 도미야마는 아마 그가 화 낼 만한 타당한 이유가 있을 것이라고 제안한다. 이번 페미니스트 낭독에서 도미야마는 벌거벗은 젊은 여성들이 예배자라기 보단 재물임을 깨닫기 때문에 공포와 축하 사이에 있는 위태로운 장면으로 재조명한다.

도미야마는 앞서 공동작업을 했던 음악가 겸 작곡가 다카하시 유지와 함께 이 시리즈의 그림과 콜라주로 구성된 슬라이드쇼 (지금의 DVD)를 제작했다. 이 슬라이드쇼/DVD는 다른 독창적인 작품으로 독립적으로 작동한다. 일본의 가장 유명한 현대 작곡가 중 한 명인 다카하시 유지는 슬라이드쇼가 퍼포먼스 예술 작품이 되기 위해 함께 사용할 전통 악기와 컴퓨터를 위한 음악을 작곡했다. 도미야마는 이들의 협업이 중세 승려들이 음악과 그림 두루마리 (에마키)를 이용하여 부처에 대한 신앙 교리를 전파한 관행과 유사하다고 본다. 그리고 동시에 이 두 예술가는 매우 현대적인 미디어를 탐구하고 있다.

도미야마의 다음 작품은 당시 엄청난 수익을 내고 오늘날까지도 여전히 거대한 사업인 일본으로의 아시아 여성 인신 매매를 다룬다. 두 작품 <돌아오지 않는 소녀>(1991)와 <가부키초의 일터에서>(1991) 모두 일본에서 감금과 부채를 갚기 위한 노역으로 성매매업에 지금까지 계속해서 강제로 끌려가는 수많은 아시아 여성들을 다른다.

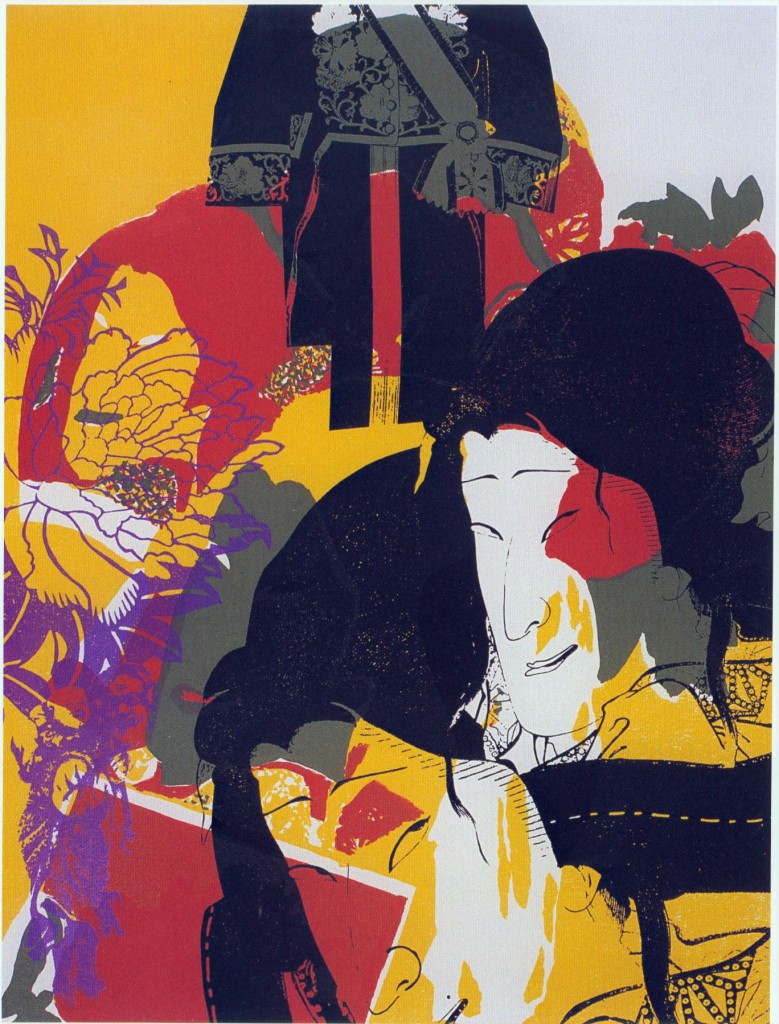

1994년 도미야마는 19세기 후반 국가의 외환을 벌기 위해 동남아시아 매춘 업소로 보내진 어린 일본 여성들을 묘사한 전통 목판화를 바탕으로 한 세리그래프 시리즈를 만들었다. 20세기 초까지 하얼빈을 여행하는 일본인의 절반은 ‘카라유키상’이었다. 이 어린 소녀들의 건강과 행복은 그들의 형제들이 학교에 계속 다닐 수 있도록 가족들에 의해 희생되었고, 국가의 현대화를 위해서 일본 정부에 의해 희생되었다. 시각적으로 세리그라프는 일본 화류계 여성들을 판화로 묘사하는 오랜 전통과 딸을 매춘으로 팔아 넘기는 훨씬 더 오랜 전통을 지적한다.

위의 작품들에 대해서 2010년 미시간 대학교의 동아시아 센터에서 출판한 로라 하인과 레베카 제니슨의 “Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility”에서 레베카 코프란드의 “Art Beyond Language: Japanese Women Artists and The Feminist Imagination”와 로라 하인의 “Post-Colonial Conscience: Making Moral Sense of Japan’s Modern World”을 확인하시기 바랍니다.

The Digital version is fully and freely accessible on the University of Michigan Press website.