부부인 마루키는 1960년과 1982년 사이에 만들어진 1945년 8월 6일 히로시마 원자 폭탄의 결과를 그린 거대한 공동화로 가장 잘 알려졌다. 도미야마와 같이 그들은 자신의 정치적 신념과 예술적 아이디어의 균형을 어떻게 맞출 것인가, 그리고 자신의 사회에 대해 비판적인 일본인으로서 자신을 어떻게 정의해야 하는가에 대해 고심했다. (더 자세한 내용은 Maruki Gallery for the Hiroshima Panels를 확인하시기 바랍니다.)

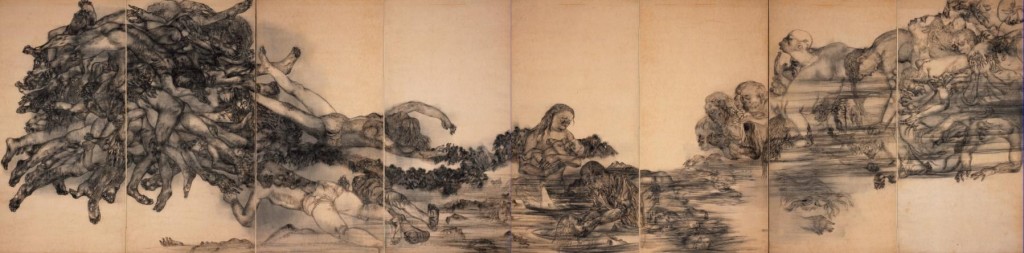

1945년 전 마루키 이리는 일본식 단색 수묵화(수이보쿠가)를 공부했고, 마루키 토시는 서양화와 책 삽화에 주력하는 전문 화가들이었다. 두 예술가는 벽화를 협업하며 서로의 작품 위에 작업하기도 하면서 혼자 작업할 때와 사뭇 다른 작품들을 만들었다. 복잡하고 밀도 높게 겹겹이 쌓인 이 캔버스들은 화면에 담겼다. 그러나 그들의 인상적인 존재감은 가상 환경에 다 담기 어렵다.

미루키는 그들 스스로 보고 잊을 수 없었던 히로시마 사람들의 고통을 그리기 시작했다. 마루키 이리는 히로시마에서 자랐고, 이 부부는 폭탄 이후 그의 가족을 돕기 위해 급하게 달려갔다. 머지않아 원폭 그림을 만드는 것은 수십년에 걸친 활동가 프로젝트로 발전하여 국내외의 지대한 관심을 받았다. 이 그림들은 폭격을 겪은 사람들에 대한 슬픔과 깊은 애도를 표한다.

그들은 보통 예술적이지 않다고 하는 주제에서 아름다움을 찾는다. 마루키 토시가 설명하길 “우리는 어둡고, 잔혹하고, 고통스러운 장면을 그린다. 하지만 우리가 질문해야 할 것은 이러한 현실을 직면한 사람들을 어떻게 묘사할 것인가이다. 우리는 그들을 아름답게 그리기 원한다.”

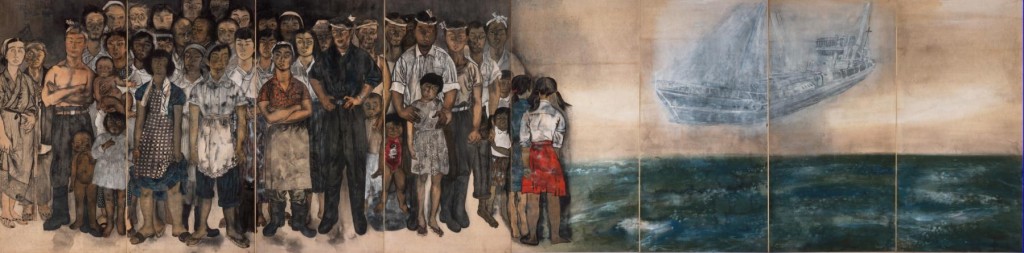

시간이 지나면서 마루키는 핵문제에 대하여 세계에서의 일본의 윤리적, 정치적 책임뿐만이 아니라 더 일반적으로 고려하도록 초점을 확대했다. 1954년 미국 비키니 핵실험의 여파로 남해 전역에 방사능 낙진이 확산돼 일본 어선 (제5후쿠류마루)와 그 선원을 오염시킨 것에 대해 마루키는 도전적인 자세로 그 지역 주민을 담은 벽화 ‘야이즈’ (어선이 정박했던 마을의 이름)과 ‘페티션’(1호)를 그렸다. ‘야이즈’는 앞서 미국의 핵 문제에 대한 비판을 연장하고 일본의 피해 사례를 강조했다. 실제로 마루키가 처음 ‘야이즈’ 그림을 선보였을 때, 후지산의 모습을 담았다. 다른 일본 좌파들이 마루키가 과거의 나쁜 제국주의 시대를 떠올리게 하는 진부한 ‘일본식’ 그림을 그렸다고 비판하자, 마루키는 여기서 볼 수 있듯이 후지산을 삭제하고 제5후쿠류마루의 그림으로 대체했다. 이러한 경험을 통해 마루키는 민족 정체성의 문제에 대해 더욱 미묘한 반응을 발전시켰다. 그들은 과거의 행위에 대한 거부감 없이 평화를 옹호하는 일본의 더 주류화하고 있는 묘사에 대해 의문을 던졌다.

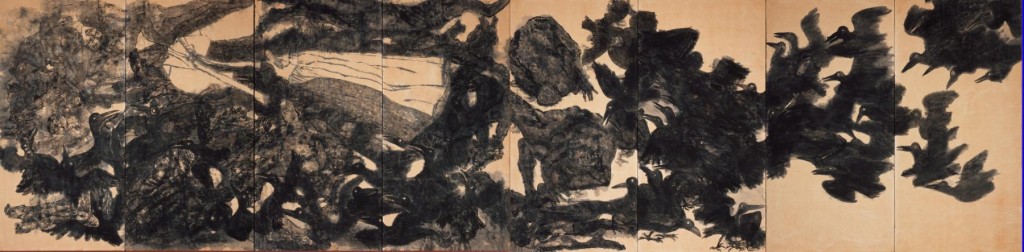

1970년대에 마루키는 미국에서 처음으로 전시회를 열었고, 이 경험은 그들에게 큰 영향을 끼쳤다. 한 미국 관객이 왜 일본이 침략국이었던 세계 2차 대전 사건들이 아닌 히로시마만을 그렸느냐는 질문에 그들은 두 가지 방법으로 이 작업을 하는 자신의 관점을 넓혔다. 첫째는 원자 폭탄 경험의 도덕적 복잡성 그 자체를 인지하는 것이다. 그들의 1972년 그림 <까마귀>는 누군가는 함께 재난을 겪으며 고통받는 이들에 대한 편견이 줄 것이라고 생각했겠지만, 원자 폭격 즉후에도 계속되는 한국인들이 겪은 일본에서의 심각한 차별에 대해 다룬다.

또한, 미국 투어를 마친 후, 마루키는 핵폭탄뿐만이 아니라 전쟁의 참혹성으로 주제를 확장했다. 예를 들어, 1975년 <난징 대학살>은 일본 전 군인들이 그들에게 묘사한 끔찍한 행위를 담은 그림이다. 도미야마와 같이 그들은 그들의 동포들과 와 일본 정부의 이러한 전시 행동들을 거부하는 적극적인 요구를 추진했다.

이에 대한 토론은 2010년 미시간 대학교의 동아시아 센터에서 출판한 로라 하인과 레베카 제니슨의 “Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility”에서 안 셰리프의 “Art as Activism: Tomiyama Taeko and the Marukis”를 참조하시기 바랍니다.

The Digital version is fully and freely accessible on the University of Michigan Press website.