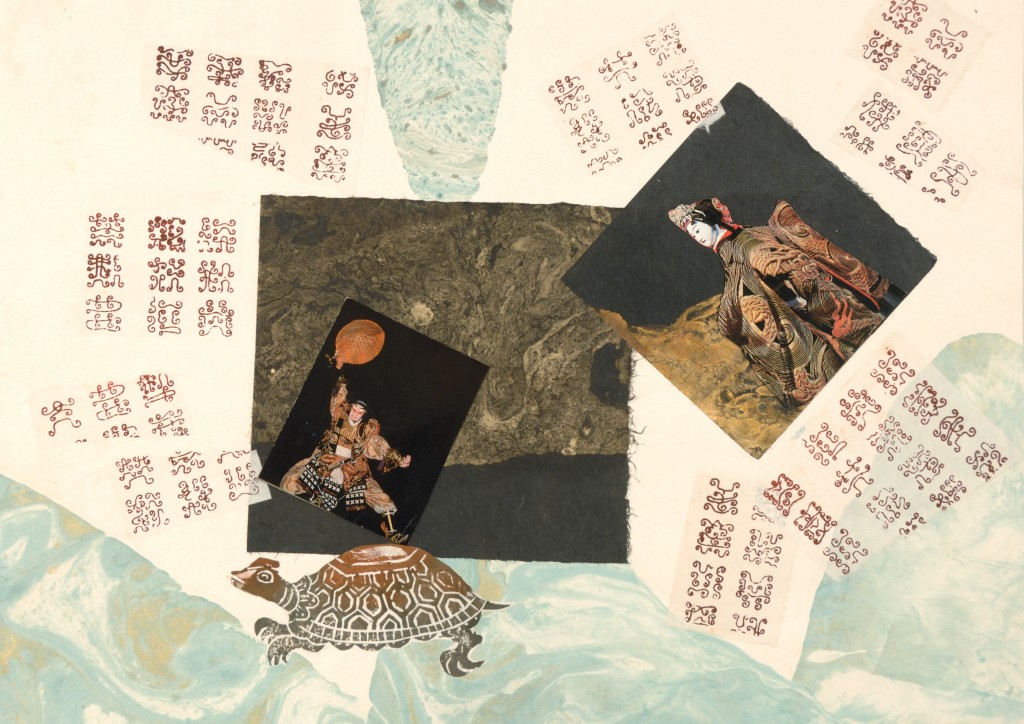

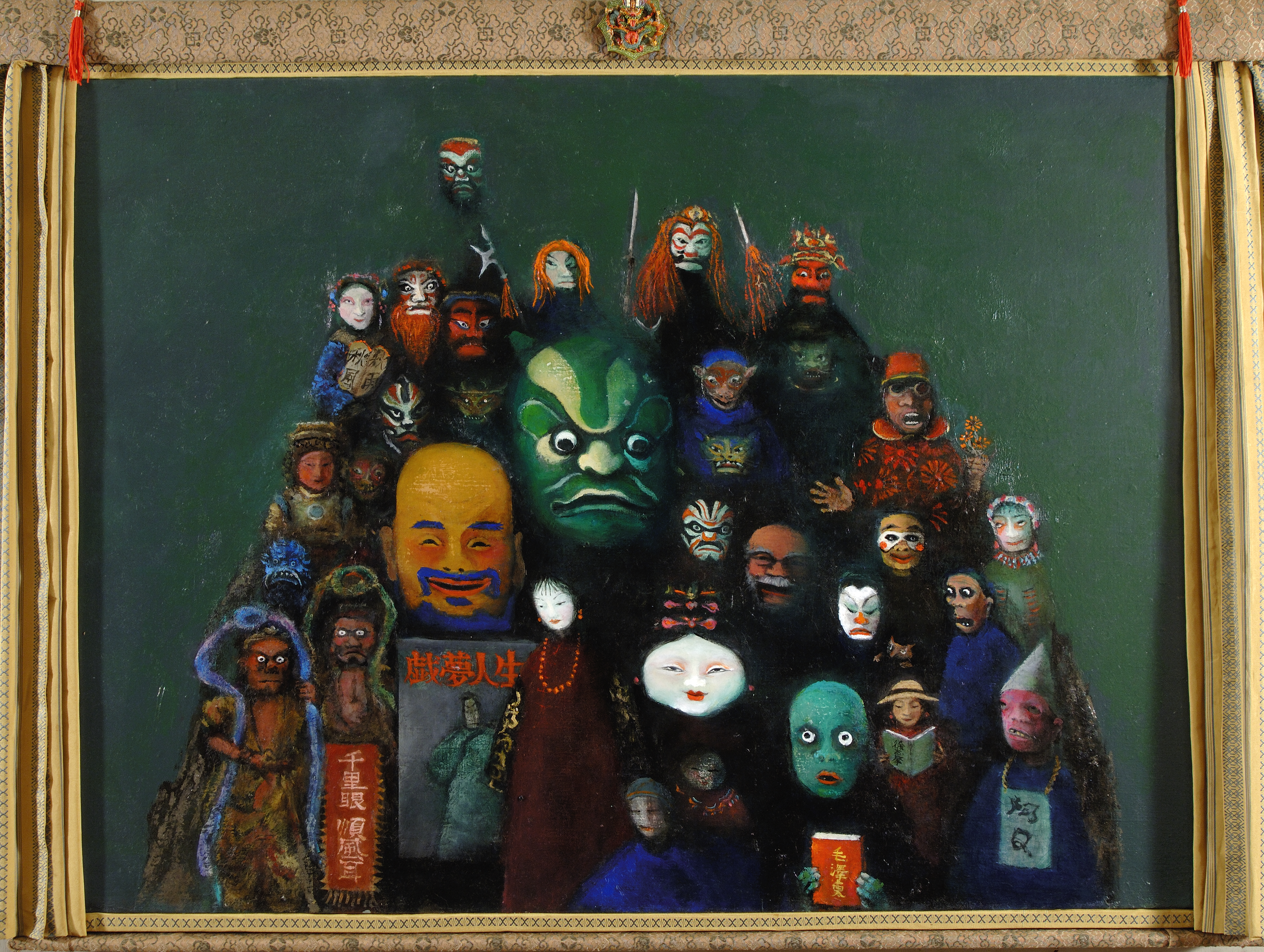

도미야마의 2007-2009년 시리즈는 <하얼빈> 이후 그의 가장 크고 열정을 담은 작품이다. 이 시리즈는 국경을 넘어선 역사, 전쟁, 그리고 일본과 아시아의 관계에 대해 오랫동안 이어진 그의 초점을 맞추고 있다. 그림들과 콜라주는 중앙아시아에서 강을 거쳐 중국 해안으로, 그 다음, 도미야마 부모의 어린 시절 고향이자 정치적 자유주의와 꼭두각시의 전통 역사가 뚜렷한 일본의 섬 아와지로, 다음에 동남아시아와 뉴기니로 가는 아시아 가면, 인형, 그리고 꼭두가시의 이동을 묘사한다. 일본은 이동 경로의 경유지이긴 했지만 문화적 창시자나 이동의 정점도 아니다.

여기서 이동하는 꼭두각시들에는 말레이시아와 인도네시아 인형, 폴리네시아 가면, 그리고 오타후쿠와 같은 일본 민속 인형이 포함되어 있다. 도미야마는 국경의 한계 없이 문화와 종교와 함께 다니며 사상을 섞고 전달한 중세 유랑 예술가의 이미지를 불러 일으키기 위해 이 인형들을 음유시인 (타비-게닌 tabi-geinin 旅芸人)이라고 부른다.

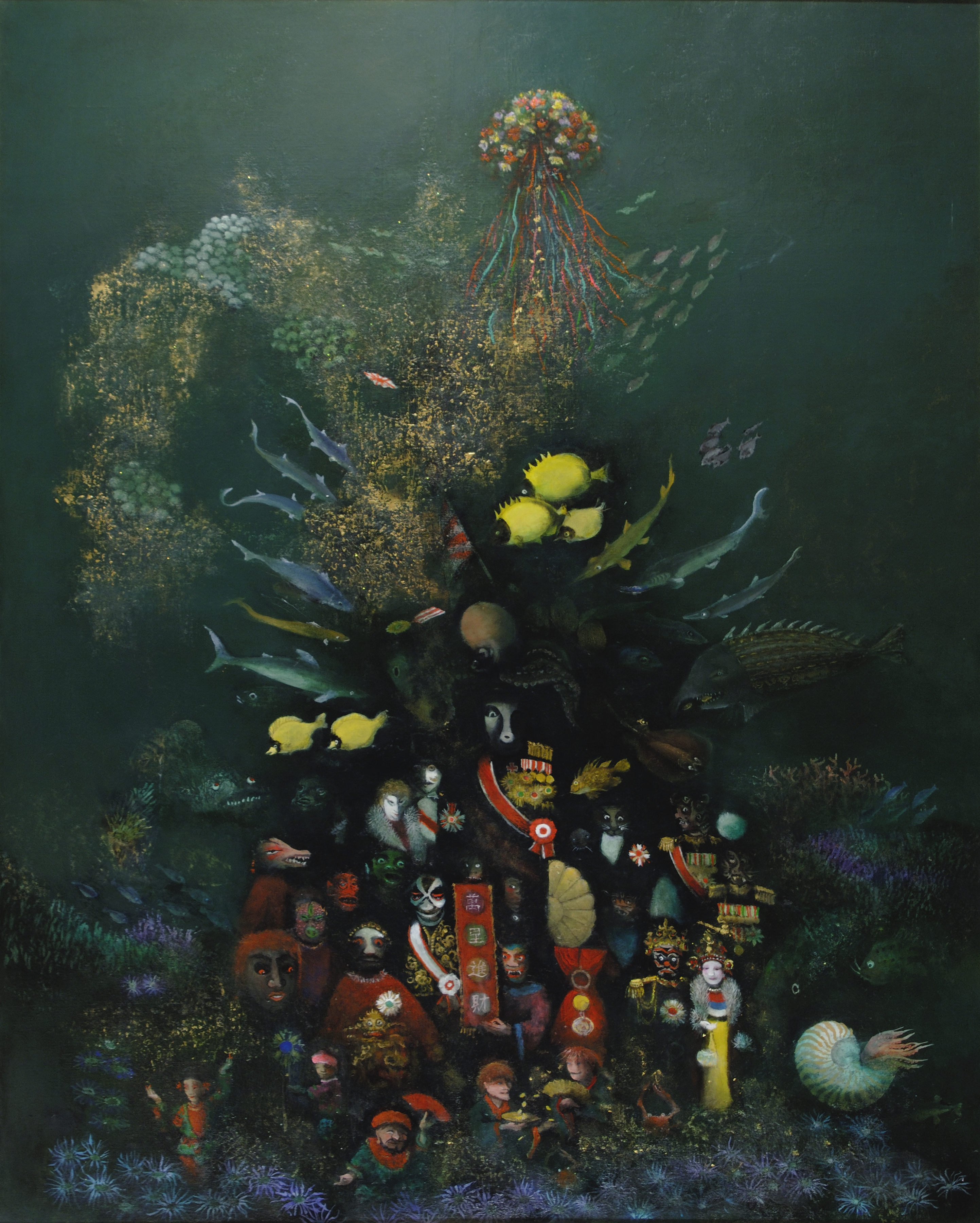

전체적으로 진한 초록을 띠는 이 그림들은 해저 세계를 연상시키는데, 이 세계의 인간 사회에서 쫓겨난 인형들과 민속 신들은 물리적, 도덕적 파괴에도 자신의 풍요만을 서두르는 인간들에게 버려진 문화와 생태계를 상징한다.

여기서 문제의 원인 제국주의와 산업화다. 일본과 서양 국가들이 최악의 가해자지만, 도미야마는 그가 살면서 잃어버린 것들을 우리에게 상기시키며 20세기 전체를 가해자로 지목한다. 그는 자신의 이야기를 “원죄”로 시작한다: 일본의 건국 신들은 인간의 형태를 하지 않은 그들의 첫 아이를 바다에 버린다. 뼈 없는 아이 히루코는 어부의 보호자 에비수가 된다. 이 이야기 속 에비수는 바다를 여행하는 자들을 살파는 또 다른 중국 민속 여신 마주와 연결된다.

곧 이어지는 제국시대에 아시아인들은 마주와 에비수에게 영적인 영감이 아닌 물질적 번영만을 위해 기도했다. 그녀의 이야기에서 인형들은 전쟁으로 인해 죽었지만, 영화와 만화영화의 대중적인 오락에만 신경쓰는 사람들의 무관심으로 또 다시 물의 무덤에 묻힌다. 그러나 도미야마의 이야기에서 현재의 희망이 없지 않다. 인형들은 인간들이 이런 속성을 되찾기 원할 경우를 위해 창의력과 문화를 신비롭게 지키고 있다.

2001년 9월 11일 세계 무역 센터의 쌍둥이 타워를 연상시키는 이 시리즈의 마지막 그림은 시간이 짧다고 경고하고 있다. 또한 도미야마는 미국의 아시아 군사 정책에 대한 일본과 한국의 공동 복종이라는 주제로 되돌아갔다. 도미야마는 또 다른 전쟁의 빌미를 제공하는, 대기를 파괴하는 유전 화재의 이미지를 연상시키고 싶었다.그는 현재를 또 하나의 거대한 자기희생의 순간으로 본다.그러나 컴퓨터 키보드의 묘지를 헤치고 나아가는 새의 해골은 이상하리만큼 쾌활하여, 그의 냉정한 메시지의 가벼운 감동을 더한다.

2010년 미시간 대학교의 동아시아 센터에서 출판한 로라 하인과 레베카 제니슨의 “Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility”에서 레베카 제니슨의 “Talking Across the World: A Discussion Between Tomiyama Taeko and Eleanor Rubin”와 하기와라 히로코의 “Working On and Off the Margins”을 참조하시기 바랍니다.

The Digital version is fully and freely accessible on the University of Michigan Press website.