国際世論の場で、戦時政策が他国に及ぼした危害を、必要以上に認めたがらない日本は、 国際社会から批判を浴び続けている。しかし、こうした批判は比較考察する必要があるだろう。自国の過去の醜聞と向き合えないのは日本だけなのか?残念ながら、過去の過ちを認めるのは如何なる政府や社会にとっても、極めて難しいようだ。

丁度日本で、富山妙子が自国政府の無反省な態度を憂慮し、作品を通して自国の歴史認識の欠落に取り組む芸術家であるように、マサチューセッツ州ボストンに住む芸術家のエレノア・ルービンも、富山と同じ問題意識を持つ一人である。http://ellyrubin.com/index.html

ルービンは 、ベトナム戦争、そしてイスラエル・パレスチナ紛争をめぐる芸術家の社会的責任を作品を通して問うている。富山より二十歳も年下だが、二人の女性は同時期にフェミニズムに出会い、それを同じように作品に取り入れた。二人は戦争が個人にもたらす被害に注目し、同じ信念ー芸術は政府公認の歴史記述を疑わせる力を見る者に与えるーを共有している。ルービンも富山同様、第二次世界大戦の爪痕、人種差別、そして愛国心の落とし穴などに人生の影響を受け、それらを作品に反映させている。更に、二人とも社会運動に積極的に関わることを、芸術における想像力を養うものとして重視した。違う国と文化に属していても、ルービンと富山は同じ問題に想像力を掻き立てられ、非常に似かよったイメージを展開している。多くの女性作家や芸術家が 、世界をより自分たちに関連あるものと位置づけ、同時に社会的意識にめざめた場所として描こうと呻吟したように、ルービンと富山の作品も家父長制や政治的神話を自らの手に取り戻す、あるいは書き直すような作品を生み出してきた。

ルービンはこの水彩の木版画で、冥府の王、ハーデスにより冥府に連れ去られてしまうギリシャ神話のペルセポネの話を再現した。ペルセポネの母で豊穣の神であるデーメーテールは娘が連れ去られたことで、あまりにも悲嘆に暮れ、地上にあるものを全て枯らしてしまった。ペルセポネの父であるゼウスはペルセポネが冥府で食を拒否すれば地上に戻って来られると伝えたが、ペルセポネはザクロのを数粒食べてしまい、それにより、一年のうち数ヶ月は冥界に属することとなった。それが 冬という季節の始まりだという。ルービンは生き残るためにザクロをほんの少し食べてしまったペルセポネがゼウスによる懲らしめを受けたことに衝撃を受けた。ここでは、「毒をのむ・食べる・栄養を与える」が女性の抵抗として描かれているのだ。

富山と同じくルービンは 独自の神話的モチーフを創案した。彼女の作品は鳥、魚そして獣人で埋まっている。これらの生き物たちは、 戦争や、沈黙を強制する力に満ちた世の中で、自らについて語り得ない傷つきやすい命を表している。”デイジー・カッターから遠く離れて”では、ベトナムで使われたアメリカ軍の爆弾(デイジー・カッター)を示唆しつつも、(実際の破壊的行為 は)枠組みの外に隠されている。穏やかな印象を与える「枯葉剤によっていまだ破壊されていない光景」も、アメリカがベトナム戦争で使用した強力な枯葉剤——枯葉剤は先天性異常や 疾患などを起こすことが今では知られているが——を直接描くことなく想起させることに成功している。ルービンと富山にとって、成人してからの視点から懐古する幼年時代の個人的な思い出が、 新しい作品の構想の源となっている。

ルービンは 、を用い、その割れ目にインクが溜まることで、暗いイメージを創るということを実験的に試みている。この作品は、アメリカ軍によるナパーム弾の攻撃から逃げまどう子供達、という非常に衝撃的な写真を見て制作された。この方法はコラグラフといい、版に色々な素材-拾ってきた物などを含め-を貼り合わせる凸版画である。

ルービンは被害者だけではなく、勇気ある女性を近年シリーズ作品として描いている。特に国境や文化の違いを越え、自分の命を犠牲にしてまで他人の命を不正義から守る女性たちだ。2003年にガザ地区でイスラエル国防軍の武装ブルドーザーを止めようと、パレスチナ人の家の前に立った為に命を落としたアメリカ人反戦活動家のレイチェル・コリーは一つの例である。富山の韓国人政治犯のように、ルービンは非道な政策や実力行使に反対して、非暴力な抵抗をする人々に対する公権力の横暴に関心を寄せている 。エレノア・ルービンのウエッブサイトはここからアクセス可能。

ルービンの最近の作品は日本の版画技術やドイツ人のケーテ・コルヴィッツの作品から影響を受けている。だが、富山とは違い、ルービンは他文化借用による批判に向き合うことはなかった。西洋の芸術家にとっては「自分ならではの声」を見つけることは、非西洋圏の芸術家が感じるほど複雑なものではないのだ。つまりは富山がローロッパの伝統から借用する時に起こったような批判は、西洋圏の画家が日本の伝統を模倣する時には起こりえない。実際彼女の意識の中では日本の芸術は象徴的にも技術的にも様々な可能性の一つと捉えられている 。ルービンにとって芸術は、言語によるコミュニケーション無しで遠方の人々と繋がれることを示唆するものだ。この考え方はルービンが ノーベル賞作家大江健三郎の息子であり、自閉症の大江光について書いた子供のための絵本に現れている。大江光は幼少時から鳥の鳴き声を使って回りの人とコミュニケーションをとっており、それから次第に音楽へと移行した。

アメリカにとって、日本は、自国と世界の関係を考えさえる抽象的な存在となっている。日本も二百年に亘ってアメリカ同様の思考的実験を行ってきたが、それぞれの国が世界の歴史の中で占める位置が異なるため、この思考実験は同一の意味を持ち得ないのである。ルービンにとって「日本」というものが想像力の開示と人間同士のコミュニケーションを示唆するものである一方、「ヨーロッパ」が全く逆の意味を富山に提示するものであることは無視し難い。

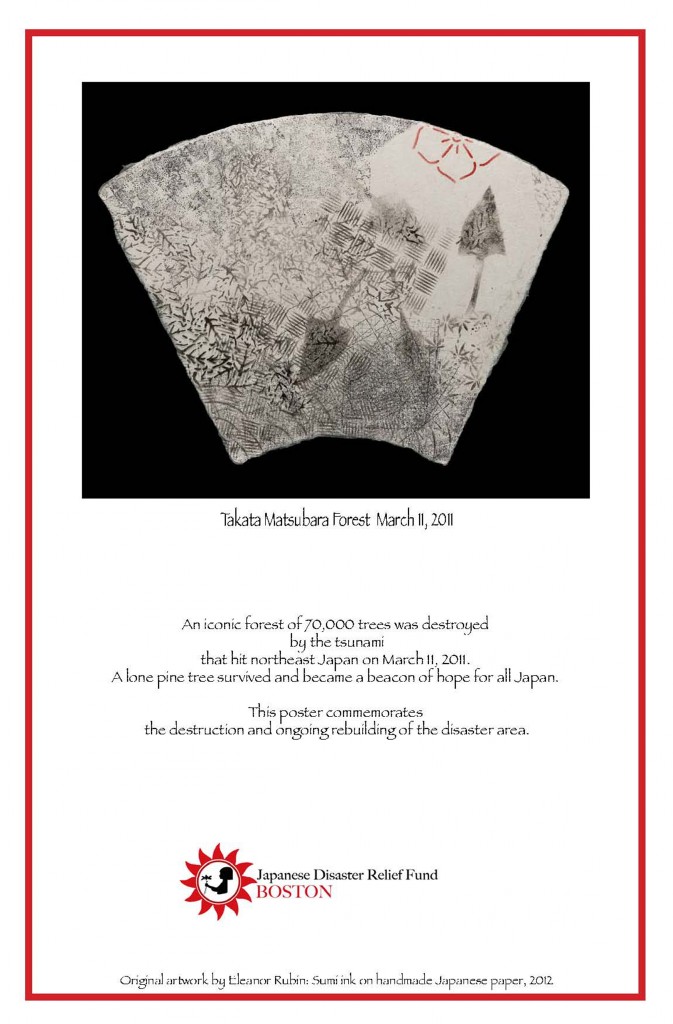

自分たちの作品以外においても、二人は同様な考え方をしている。富山と同じくルービンは2001年に起きた東日本大震災による地震・津波・原発事故という災害に 、新しいイメージを創造することで応えた。黒松一本を残し、津波によって流されてしまった海辺の森の版画はボストンのJapan Disaster Relief Fund(日本災害救援基金) のポスターに選ばれた。富山よりは楽観的に、ルービンは生き残った一本の松を「希望の灯台」として強調しているが、残念なことに、創造を絶する津波でもたらされた塩害により、この松は後に枯れてしまった。ともあれ、この海岸の近くにある陸前高田市の住民は、海抜の高いところで、市を再建しようとし、原木からの種で森を再生させようとしている。ルービンと同じように、陸前高田市民は枯れてしまった松を残すために、その枯れた木から作った一本松の彫刻を作り、この災害体験の象徴としている。

ルービンは、最新作において、世界が環境で結ばれている——そしてそれは、戦争がいかに自然や人間の共同代を維持することを難しくしているか―というテーマを打ち出している。1945年の広島原爆を生き抜いた6本のイチョウが示すように、イチョウは日本では身近であるが、ルービンは一枚のイチョウの葉を使って、このテーマを表現する。イチョウは得に長寿でも知られ、家屋を火災から守ることでも(さすがに原爆では無理だったとしても)知られている。ここで、彼女は、私たちを防護してくれるもの―家屋、屋根、家族、私たちの青い地球——の重要性を再認識する。

「私の作品の葉は地元の木から取ったものです。この葉をステンシルの型として使い、私の家の屋根板の破片で作った土台は強度、保護、と同時に脆弱さを表しています。これらの灰色の破片は建設作業員にとっては取るに足らないもので、90年以上もこの家を守ってきた屋根板であっても、取り替え時には、むしり取られ地面に投げつけられます。地面から集めたこの屋根板のかけらがイメージを喚起し、”蒼のイチョウ“はそうしたイメージの一つです。]」ルービンの作品は修復 を体現している。例えば、彼女の家を守っているという話が織り込まれ、また津波や戦争により暮らしが一変してしまった人達の話も包み込んでいる。そして、またルービンは、ヒロシマの6本のイチョウを想起させるかのように、我々が他者に引き起こした危害を修復しようとする責任を取るのに遅すぎることはない、と絶えず思い起こさせてくれるのだ。

ローラ・ハインとレベッカ・ジェニソンによる編集、Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility (国境無き想像力:フェミニスト芸術家の富山妙子と社会的責任) (An Arbor: Center for Japanese Studies, The University of Michigan, 2010) に、レベッカ・ジェニソンにより紹介され、収録されている“Talking Across the World: A Discussion Between Tomiyama Taeko and Eleanor Rubin” (世界の両端で語り合う:富山妙子とエレノア・ルービンの会話) を参照。

The Digital version is fully and freely accessible on the University of Michigan Press website.