“Imagination Without Borders” は画家の富山妙子、丸木俊・位里、そしてエレノア・ルービンの作品を紹介するホームページです。この四人の芸術家はその作品で政治的問題を扱い、美術を通して社会的な不正義の所在を主張しています。四人共第二世界大戦に影響され、戦争が社会にもたらす悲劇を伝えています。

鉱夫の世界

1950代、富山妙子は九州の炭鉱労働者の生活に着目し、フリーランス・ジャーナリストとして活躍していた。現在日本では鉱山が操業をほぼ停止しているが、戦後直後は石炭と金属鉱業は主要産業の一つであった。鉱夫は戦後日本の労働運動の確立に中心的な役割を果たし、戦前に比べると労働者の権利は拡大した。 しかし労働は危険で不衛生であり、家族の住宅環境は時に劣悪でさえあった。1960年代に日本は高度経済成長期に入るが、鉱夫たちは最底辺層におかれたままだった。 炭鉱 富山は報道記事を書くかたわら、1951年から炭鉱の油絵を描き始める。プロのアーティストとしての最初の試みであった。この時すでに富山は、一般には美しいと思われない光景に美を見出すことが、無価値とみなされる人々の中に価値を見出す方法であるという持論を、絵画を通して打ち出そうとしていた。 しかし富山はこの持論を十分に表現できたとはおもえず、これらの作品の完成後、油絵を諦めた。富山が描いた炭鉱び作品のうち3枚がここに再現されている。 炭鉱の労働者たち 1950年代半ば、富山は日本の鉱山の街に住む住民たちの生活をリトグラフで描くことに専念し始める。富山は彼等を強い意思と威厳を持つ人々として描こうとした。芸術的には戦間期ドイツの芸術家ケーテ・コルヴィッツの影響を受けていた富山たが、単に「日本のコルヴィッツ」としてかたづけられ、彼女自身の思想が正当に評価されないのではないかと案じた。いかに芸術と政治を両方表現するかに富山は苦悩したが、その苦痛なほどの問題意識が彼女の独創的な作品の源となったのである。 富山妙子の作品の詳細については “Working on and off the Margins” by Hagiwara Hiroko in Laura Hein and Rebecca Jennison, eds., Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility, University of Michigan East Asia Center Press, 2010 をご参考ください。 The Digital version is fully and freely…

Underground Connections

1984年、60代の富山妙子は戦中に日本の鉱山、建設現場や工場での労働に強制動員された朝鮮人を描くリトグラフのシリーズ『引き裂かれた者たち』 を完成させた。 このシリーズを原作として、映画「はじけ鳳仙花 わが筑豊わが朝鮮」が制作された。同シリーズは第二次世界大戦に焦点を絞る最初の作品となり、富山が長く関心をよせた炭鉱夫描写十年越の韓国の民主化運動との連帯、そして若き富山みずからが日本戦時体制につかっていたことに対する無念さをつなぐ10年がかりの作品であった。1980年代までに富山の作品はすべて、「ジェンダーが社会的経験に作用する」というジェンダーの視座から描かれていたため、以下のシリーズでは強制連行された朝鮮人の労働者、そして彼らの母と妻を描いた。このテーマは悲しみに錯乱状態の女性を表す 『捕われて死んだ子に』で最も強力に現れる。 富山は2000年に再び鉱山をテーマとした作品『狐と炭鉱』をグループ展示の一部として制作した。富山は以前の作品をもとに、25年間にわたってあみだした神話的で象徴的な枠組を鉱夫の世界に統合した。 富山がこの展示会のために作成したコラージュは、石炭鉱床に存在するアンモナイトの化石のイメージを含み、古代から堆積されてきた石炭を利用することの環境に対する影響 を喚起した。 富山は以前の作品を展示会のためにいくつか再利用した。特に近年では富山は作品を異なった文脈で再結合しているため、時に作品の区別が難しい。例えば、富山は1975年の展示会に出品された悲しみに暮れる韓国人女性のリトグラフに巫女を加え、戦中の韓国社会の惨状、そして戦後日本の高度経済成長期がもたらした環境破壊を表すコラージュを作りだした。 See “Working on and off the Margins” by Hagiwara Hiroko in Laura Hein and Rebecca Jennison, eds., Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility, Ann Arbor: Center for Japanese Studies, The University of Michigan, 2010. The Digital version is fully and freely accessible on…

韓国民主化運動

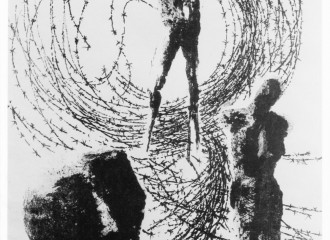

1970年代のなかば、富山妙子は韓国における「良心の囚人」を支援するというアムネスティ・インターナショナルの国際的運動に参加しはじめた。この冷戦期において—そして今なおそうであるが—朝鮮半島は世界で最も危険な地域の一つだった。 富山が韓国の民主化運動を支持した最大の理由は、戦後日本と韓国の政治に大きな影響を持ち続けていたアメリカの存在だった。富山はアメリカの両国への支援自体が、両政府の国民に対する責任感を弱めていると見ており、それは民主主義の実現を妨げるだけでなく、さらなる悲惨な戦争の勃発を招きかねない東アジア特有の地政学的構造を作り上げていると考えていた。 1949年に共産党が中国における支配を確立して以来、アメリカは韓国の民主化運動がアジアにおける共産主義拡張を助長する恐れがあると考え、極めて抑圧的な軍事政権への支持を強めていた。こうしたアメリカの支援を背景に、韓国政府は市民の民主化要求を拒否しつづけ、それどころか多くの民主化運動家を投獄し、拷問し、死刑にすらした。当時の日本政府は、自国民に対してそこまで残虐でなかったものの、それでも韓国の軍事政権を支持しつづけ、また国内世論の圧倒的反対にも関わらずアメリカのベトナム戦争を支持していた。 富山は韓国の政治犯を描いたいくつかのリトグラフを制作している。そのなかには韓国で最も著名な現代詩人で政治犯でもあった金芝河が書いた詩集の日本語訳につけた絵も含まれる。これらのリトグラフは狭い檻に閉じ込められた人物像をくっきりした白黒で描き出している。これらの作品の新たな傾向として見られるのは、富山が描いた鳥や蝶、またぐるぐる巻きの有刺鉄線に囲まれた人びとの姿が、人間の脆さと反発力の強さを同時に伝えているということだ。また富山が金芝河の詩集のために描いた幾つもの廃墟や心象風景のリトグラフからは、すでに後年の富山の油絵やコラージュが予見される。こののち富山は、韓国・光州市で1980年に起きた軍隊によるデモ参加者の虐殺を追悼する同様のリトグラフシリーズを制作した。 また、富山は自らの作品がより多くの人びとに届くようさまざまな新しい表現形式を開拓した。当時、日本における公共放送NHKは富山のリトグラフを含む金芝河の人生と詩のドキュメンタリーを制作していたが、番組放送直前に中止になってしまった。NHKはおそらく日本政府の圧力を受けたのだろう。これに対し、富山は韓国民主化運動のリトグラフ 『しばられた手の祈り』(1975)を写真撮影してスライド作品としてまとめ、友人で作曲家の高橋悠治がそれに音楽をつけた。この一個の独立したアート作品は手軽に持ち運べ、かつ損傷を受けたとしても簡単に複製可能であったために、富山はこれらを持って国内外を巡回公演し、各地のさまざまな人権団体と交流を深めた。彼女の初期の国外旅行がそうであったように、これらの海外との交流もまた将来の作品への新しいアイデアに繋がっていった。 See Hagiwara Hiroko, “Working On and Off the Margins” and Ann Sherif, “Art as Activism: Tomiyama Taeko and the Marukis” in Laura Hein and Rebecca Jennison, eds., Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility, Ann Arbor: Center for…

海の記憶

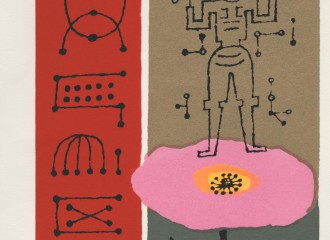

韓国の従軍慰安婦被害者に捧ぐ 世界中の同世代の多くの女性と同様、富山妙子がフェミニズムに出会ったとき、それはこれまでうまく言い表せなかったもやもやとした気持ちに初めて言葉が与えられた瞬間だった。それは同時に彼女にとって、初めて自分自身の生き方が腑に落ちた瞬間でもあった。ゆえにフェミニズムは彼女の作品に大きな影響を与えることになる。1980年代後半、富山は再び油絵制作に立ち戻ることになったが、フェミニズムの影響と彼女自身が見なすような多彩な色を使うようになった。 フェミニズムは、富山がそれまで発展させてきた「アジアの視覚言語」としてのアートにも新たな方向性をあたえた。彼女は既に『中央アジアの天と地』などで古代のさまざまな象徴を使うようになっていたが、1980年代にはさらにヨーロッパやアジアの古代神話や宗教シンボルを重点的に取り扱うようになった。それは、これら女性を多く用いた神話的、宗教的シンボルが古代における非家父長的社会の痕跡であると論ずるフェミニストの議論に触発されてのことだった。こうした新たな展開は彼女の作品をさらに発展させる契機となった。 この新しい「視覚言語」の中心的主題は、人間世界と霊魂の世界の接触というメタファーだった。このメタファーを通じて、彼女は自分自身の本来の主題であった人間社会における権力関係のあり方への考察を深めた。こうした作品で最も重要な役割を担っているのは「巫女」である。巫女はアジア民間伝承では女性として描かれることの多く、善でも悪でもない権力性を発揮するものとして知られている。このような巫女像は黒澤明監督『羅生門』(1950年)にも登場する。巫女の象徴が富山の作品に初めて現れたのは「海の記憶」シリーズ(1986年)だった。この巫女を中心的に据えたコラージュ(『巫女の祈り』)は、油絵とコラージュからなる「海の記憶」シリーズの先駆けとなった。背景には初期のハングル文字が見られる。 このシリーズの大きな油絵と幾つかのコラージュのなかで、富山はフェミニズムとアジア民間伝承のさまざまなシンボルを結合させ、帝国主義と戦争の残忍性、さらには戦後日本社会の偽善性を描き出した。このシリーズは、一人の若い朝鮮人女性が巫女の助けを借りて、日本軍に連れ去られ慰安婦にさせられた妹を探し求める、だがその妹の遺骨は今では海の底に沈んでいる、という一連の物語として描かれている。 富山は日本軍の従軍慰安婦にさせられた朝鮮人女性にとくに注目した。多くの日本人が慰安婦の存在を知っていたにもかかわらず、ごく少数の人びとしかこの悲劇について語ってこなかった。それは、戦争の記憶、植民地主義がもたらした抑圧、そして国家主導のもとで行われた大規模なスケールの性暴力などといった微妙で議論を呼びやすい性格の問題が複雑に絡まり合っていたためだ。従軍慰安婦にさせられた多くの女性たちは戦時中に命を落としていたし、また生きのびた女性たちも日本でも母国でも恥ずべき存在として貶められ、沈黙を守らざるをえなかった。元従軍慰安婦として初めて公に名乗り出た金学順ですら、富山がこのシリーズを完成してから5年後の1991年になるまで証言しようとしなかった。 『ガルンガンの祭りの夜』という赤く染まったキャンバスは、インドネシアのバリ島で行われるヒンドゥー教の宗教的祝祭を描いている。この祝日は善の悪に対する勝利を祝う日とされているが、祖先の霊魂が現世に戻ってくる日とも知られており、一年のうちで最も祖先の霊がそれぞれの家庭に帰って来やすい時期だと見なされている。富山はこの祝祭の光景を恐怖と祝典とが不安定な均衡を保った瞬間として想像しなおした。そのなかでは、裸になった若い女性がいけにえの捧げ物として—礼拝者としてではなく—描かれている。また、『南太平洋の海底で』という絵画においては、海底に沈んだ幽霊のような軍艦と散り散りに散乱する勲章が、それを見るものに戦争における侵略と犠牲の双方を思い起こさせる。とはいえ、その全体的なイメージは見た目には平和的でユーモアすら感じさせるものになっている。 これらの絵に見られるような神話的な表象をとることで、富山はそれまでよりもより直接的に犠牲者の苦しみを視覚的に訴える表現ができるようになった。こうした「海の記憶」シリーズの絵画は、戦後に残されたさまざまな問題に焦点を当てている。それらは複雑で未だ解決しておらず、痛ましくもあり恥ずべきでもあり、そしてなにより未だに人びとを躊躇させるような問題である。「海の記憶」シリーズは、かつて富山がリトグラフで描いた「朝鮮人鉱夫」シリーズと同様、それを見るものの注意を打ち捨てられた死体や残された遺族に向けさせている。富山の目的は、鑑賞する者に怒りを感じさせることではなく、むしろ共感を感じさせることであった。「海の記憶」が主たる対象とした鑑賞者は日本人だったが、このシリーズの展示会はヨーロッパ、北米、そして韓国でも開催された。 この「海の記憶」シリーズも、ほかのシリーズと同様、作曲家の高橋悠治が音楽をつけ、油絵やコラージュのイメージを使ったスライド(DVD)作品としてまとめられた。富山は、このスライド(DVD)作品を一個の独立したアート作品として作り上げている。日本でも最も知られた現代作曲家の一人である高橋は、伝統的な楽器のためとコンピューターのためにそれぞれ音楽を作曲し、この2人の芸術家がともに協力し合いながら、このスライドをパフォーマンスとして上演できるアート作品に仕上げた。富山はこの協力的な合作を中世の法師が仏教の教義を広めるために音楽と絵巻を使ったことと同じようなものだと捉えていた。同時にこの2人の芸術家は、極めて現代的な表現形式をも切り開いている。 富山の次の作品は、アジアの女性の人身売買—当時でも今日でも信じがたいほどの収益を生み出しているビジネス—を主題に取り上げた。スライド作品「帰らぬ少女」(1991)や絵画『日本に行こう!』(1991)は監禁状態また借金返済のために売春を強いられるようになった日本に住むアジアの女性たちの今日なお継続する窮状に焦点を当てている。 1994年に富山は、伝統的な木版画にモデルをとった一連のシルクスクリーン彩色画を制作した。 19世紀後半に東南アジアに送られ娼婦として働いた若い日本人女性を題材にとった。「からゆきさん」として知られていたこうした若い女性たちの健康と幸せは、彼女ら自身の家庭と国家のために犠牲にさせられていた。彼女らの多くは貧困家庭の娘であり、彼女たちの仕送りのお陰で弟たちは学校に行くことができたし、また外貨を獲得する彼女たちのお陰で国家は近代化を推し進めることができた。視覚的な観点からいえば、富山のシルクスクリーン彩色画は、花柳界の女を描くという日本における浮世絵の伝統に、またそれよりもさらに長いであろう女の子どもを娼婦として売り払う昔からの習わしに根差していると見ることができる。 See Rebecca Copeland, “Art Beyond Language: Japanese Women Artists and The Feminist Imagination” and Laura Hein “Post-Colonial Conscience: Making Moral Sense of Japan’s Modern World,” in Laura Hein and Rebecca Jennison, eds., Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama…

中央アジアの天と地

1960年代、富山妙子は新たな芸術のアイデアを求めアジアとラテン・アメリカの旅に出た 。富山はこの経験から、模倣的でもナショナリスティックでもなく、アジアの文化と芸術の伝統のなかに日本を位置づける彼女独自の「アジアの視覚言語」を創リ出すことになった。この新しい富山の人生は、1961年に一年かけて南米と南アフリカを周遊したことから始まった。当時の南米には日本の組合活動のためにブラックリストに載った無職の日本人炭鉱労働者もが移住していた。そこで富山は異国で過ごす彼らの生活の経験を描こうと考えた。アジア大陸の長い旅に加えてのこの経験がグローバルなアートの伝統および自身の芸術についての視野を広げるきっかけとなった。 これら「旧植民地への旅」が富山に痛感させたことがあった。キュービズムのようなヨーロッパに興った芸術運動はその過程でアフリカ美術を横領し、アフリカ人の主体性を奪い、白人だけのアートだとみなしたのだ、と。さらに、富山はラテン・アメリカの芸術形式がアフリカに感化された音楽もふくめ、西洋文化を活かしながらもそれとは異なる独自さももつことに感動した。 富山はこの旅により、日本を含む帝国主義の権力の恐ろしさを知る。帝国主義列強はその植民地から容赦なく搾取し、先住民の芸術表現の様式を見下したのだった。この洞察から導かれた点がふたつある。ひとつは、1930年代の日本人が政府に奨励されて広く思い込まされていたことで、戦争が近代の不純、西洋に汚染された生活を一掃して清めるであろうという暗黙の暴力、それに注意を向けたことである。文化刷新の約束は日本ファシズムの核心的な幻想であった。第二に、自身と西洋芸術の規範との関係性についての富山の不安を解消したことである。オリジナルな内容から離れ、随意の新たなやりかたで取り込める、さまざまな表現様式というものに富山は気づいた。 富山は1994年に契丹文化のイメージに触発され、「中央アジアの天と地」と題した新しいシリーズにおいて初めて「アジア視覚言語」を創りあげた。富山はアジア神話、古代芸術、道教の秘文字、古代中国星座やアジアの動植物誌から着想している。 富山は「天と地」のシルクスクリーンと油絵の作品に再び色を使うことになった。 富山は2009年 ユーラシアの空をテーマとし、鮮やかな空色を背景とする油絵シリーズを描き始める。 この シリーズは現在未完成である。 유라시아 하늘과 꽃 | Flower and Sky of Eurasia | ユーラシアの空に (1994) 富山は「天馳ける者・馬王堆による」を「中央アジアの天と地」シリーズの一部として見ているが、それよりはるかに複雑である。この作品は富山にとって20年振りの油絵であるばかりか、キャンバス上に多種多様な芸術的インスピレーションを高度な想像力を駆使し、自家薬籠中のものとして結びつけようとする最初の試みである。この絵画は彼女のフェミニズムの思想をはっきりと示す作品であり、富山が新たなアイデアに遭遇した瞬間を示している。 富山はこの作品を1970年代のはじめに馬王堆(中国湖南省)の古代の墓からでた非衣帛画(葬儀に用いた絹の旗)をかたどって制作した。ここでは現世から不老不死の霊界への旅立ちを示す旗の原画の色使いと想像力をかなりとどめる。旗の帛画の中央には竜にひかれる戦車に乗って天へ向かう伝説上の帝王伏羲が描かれている。伏羲は中華民族の始祖にして最初の統治者を意味し、不老不死をも示す。富山は初めてこの旗の画を目にした時「どうして戦車に乗った帝王なのか。出産する女性(伏羲と交わったとされる女神・創造神、女媧)の姿の方がはるかに重要なのに」と考え、帝王の代わりに、立ったまま助産婦が子をとりあげる、日本の伝統的なお産中の女性を描いた。 富山は日本やほかのアジアの地において象徴的な意味をもつ月の中の鳥や竜を用いる。しかしそこに彼女は独自なシンボルをはめこんで新たな意味をも重ねた。竜はわが子の地位上昇を願う現代の日本の「教育ママ」を表す。その一方で左下にはラディカルな批判教育学者パウロ・フレイレを配し、富山は戦後日本における教育の能力主義信仰とそれによる社会的野心の形成の歩みとを嘲笑っている。 画の右下の虎は旧約のイザヤ書がふまえられる。豹は子山羊とともに伏し、敵同士は和睦する。ただここではアフリカの豹ではなくアジアの虎である。一方、頭を手にのせて踊る人物は葬儀用旗と同じ古代中国の想像からきており、ほかのものは近代の強制労働者を表す。動物、人間、神がみなそれぞれの活動にいそしむなか、中央の人物が世界に新しい人間を生み出す。 See Laura Hein “Post-Colonial Conscience: Making Moral Sense of Japan’s Modern World” in Laura Hein and Rebecca Jennison, eds., Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility,…

ハルビン:20世紀へのレクイエム

富山妙子は戦前・戦中・戦後を生きぬき、日本の国境、政府、そして社会の根本的な変化を経験してきた。敗戦とそれにつぐ冷戦対立構造により、日本は1945年9月の連合国への降伏で支配地域をすべて失うとともに、戦後の旧帝国との関係はほとんど米国の対アジア政策によって形成された。 日本の脱植民地化の最初期は異常に短く、その大部分が敗戦と軍民引き揚げ者660万人における一般的な経験の一部であった。 これらの理由により、1990年代まで学術界と民衆の注意は1945年に崩壊した帝国よりも、戦争の記憶にむけられた。日本の民間人の引揚者は台湾・朝鮮・満洲からが最も多かった。 1991年に70歳を迎えた富山は日本の植民地支配に焦点を絞るようになり、満州育ちの自らの経験について考えさせられることになる。アメリカの1960年代女性解放運動では“the personal is political”個人的なことは政治的だと看破しており、これは富山の経験を自身の作品に表すインスピレーションとなった。富山は以前の作品では巫女を使っていたが、新しいシリーズには狐のモチーフを彼女の呪術的な表現手段として用いた。ヨーロッパと同様、東アジアの文化でも狐は人を化かし、一見、愛らしいが危険な動物とされる。一方で日本では穀物神として稲荷神社に祀られて宗教的に皇室とも関係する。 富山は1994年の油画「祝 出征」では女性のセクシュアリティを連想させる狐の象徴を使い、1940年代前半の村を舞台に狐の結婚式を描いた。新郎は軍服姿で戦場に発つ準備をしているかに見える。戦死者が多く、息子が戦死して家を途絶えさせないために、夫の家族が出征直前ににわか結婚をさせることが多かった。富山は化かしのテーマを用い、戦時下の日本の若者が急いで子孫を作り、国家のために死ぬという考え方に自ら若いころ共謀したおぞましさを作品に刻印した。 このシリーズの他の作品は血と戦争を象徴する赤色が特徴である。国家としてのシンボルへとつくろわれた日本の傀儡、満州を描きだし、植民地支配正当化のため日本が用いた「五族協和」のレトリックをあざけっている。 「皇民化教育・忠の絵文字」1994年は龍、血塗られた刀と蛇を使って「忠」の漢字を表し、人間を騙す狐の世界への絶対的な忠誠は悲劇を招くことを示唆している。そして言葉そのものが強力なプロパガンダに通じると強調されている。 富山はこのシリーズを通して日本国民がいかにして国の政策にだまされて無意味な戦争で死に、また殺し合ったかを考察する。「赤い夕日の満洲」1994年では731部隊によって破壊された荒涼たる風景を描く。この731部隊はハルビンを拠点として人体実験・細菌戦研究を行ない、何にもまして恐ろしいことに、全中国の都市にペストや腸チフスのような疫病を流行らせる方法を開発し、展開したのである。 1990年代、想像力の資源として富山はインターネットにも注目する。この時期、初代韓国統監の伊藤博文をハルビン駅で暗殺した安重根をテーマとして六つのコラージュ「ハルピン絵はがき」を制作した。 富山の様々な芸術的な技術の活用はハルビン・シリーズにおいて、多文化的な旧満州国の建築と芸術遺産、そしてそこでの自己欺瞞に注目した表現とよくマッチした。 「“昔はよかった”」1994年の絵は、戦後日本に多くの変化があったにせよ、この過去への郷愁の表現は過去の行為へともどっていく潜在的な危険性をもつことを思い起こさせる。 参照: Yuki Miyamoto, “Fire and Femininity: Fox Imagery and the Ethical Imagination,” Laura Hein, “Post-Colonial Conscience: Making Moral Sense of Japan’s Modern World,” in Laura Hein and Rebecca Jennison, eds., Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility, Ann…

きつね物語

富山妙子にとって、人を化かす象徴としての狐と、狐の嫁入りというイメージは強い意味を持っている。ゆえに彼女はその狐を次のシリーズ「きつね物語」でも使いつづけた。3枚の油絵と幾つかのコラージュで構成されるこのシリーズは、淡いピンクと黄橙色を主色に用いており、それがこの作品を「ハルビン」シリーズとは視覚的にかなり異なったものにしている。富山は狐のほか、戦時の日本国家から新たな意味を与えられていた桜の花や菊の花という日本文化や文学の古典的なシンボルをふんだんに用いている。 桜の花は咲いてもすぐに散ってしまうため、また、それが地面に落ちるさまがあまりに美しいとされたため、桜の花は戦死する兵士の命の儚さの象徴となった。実際、最後の飛行に出撃する特攻隊員たちは、桜の枝を振る女子生徒たちに見送られながら飛び立ったものだった。絵画『桜下幻視』は狐の結婚式(嫁入り)を主題にしているが、その作品の中央ののぼり旗には「八紘一宇」と書かれている。この戦中のスローガンは、日本がアジアを支配することは、天与の運命であるという当時の公式見解だった。 ここに描かれている黄金色の菊花紋は日本の皇室を表す紋章である。富山は魔法(狐)に取り憑かれるというテーマを描くことで、菊の花が当時持っていた意味を覆してみせた。富山の手によって菊の花は、戦時の日本国家がその国民と植民地支配下のアジアの犠牲者に対して示していた冷淡で無慈悲な態度の象徴と化している。別の絵画『菊花幻影』(ここでは一部のみ掲載)は、戦後日本社会の光景をも含んでいる。ここでは、今日的な状況と過去のそれとをあからさまにつなぎ合わせることで、「きつね」は今もなお私たちの間に存在しつづけていることを示唆している。(「富山妙子」リンク)。 「海の記憶」や「ハルビン」シリーズと同様、「きつね物語」シリーズの油絵やコラージュも写真撮影され、スライド/DVD作品として一つにまとめられた。これにも作曲家の高橋悠治が音楽をつけている。(「きつね物語」リンク。シリーズ作品80点のうち7点が参照可能)。これらのスライドは、富山と写真家の小林宏道がいかに光線の当たり方に気を配ったのか、どのように油絵とコラージュを並べてみせたのか、また大きな作品の一部をどのようにして目立たせるようにしたのかを示している。そうした工夫の一つの例は、巨大な菊の花のあいだで執り行われている結納の儀を描いた作品にも見ることができる。 See Laura Hein, “Post-Colonial Conscience: Making Moral Sense of Japan’s Modern World” and Carlo Forlivesi, “A Fox Story–The creative collaboration between Takahashi Yūji and Tomiyama Taeko” in Laura Hein and Rebecca Jennison, eds., Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility, Ann Arbor: Center for Japanese Studies, The University…

蛭子と傀儡子

2007~09年に富山が制作したシリーズは、ハルビン・シリーズ以来、最も大規模で、最も意欲的なものだ。富山は長年にわたって複数の国にまたがる歴史、戦争、そして日本とアジアの関係に関心を注いできたが、このシリーズにも同様の関心が見てとれる。絵画とコラージュで彼女が表現するのは、さまざまなアジアの仮面、人形、木偶たちの旅路である。旅は中央アジアに始まり、いくつもの河を経由して、中国大陸から海を渡り、淡路島に至る。淡路島は富山の両親の故郷であり、自由民権の歴史と人形浄瑠璃の伝統で知られる。旅はさらに続き、遠く東南アジアとニューギニアへと海路を行く。日本は長い旅路の途上にあり、けっして文化の源流でもなく、旅路の果てにたどり着く終着点でもない。 旅人のなかにはマレーシアやインドネシアの人形、ポリネシアの仮面や、そして日本民話に登場するお多福もいる。富山はこれら人形たちをトゥルバドール(旅芸人)と呼び、中世の旅する芸能家への想像を誘う。トゥルバドールは文化、宗教を伝達し、国境に縛られずにさまざまな思想を混淆しながら各地に広めた。 青緑が印象的な絵画作品が思わせるのは、海底世界の光景である。人間社会からうち捨てられた人形と民俗的神々が海底で見せてくれる文化とエコロジーは、地上社会の者たちが物理的、精神的破壊を引き起こしていると気づかぬままに富へと邁進するなかで忘れてしまったものだ。 ここで最大の問題は帝国主義であり、産業化である。富山は自身の人生で失ったものを示しながら、20世紀全体を見渡して、日本と西洋諸国の罪業を問うている。富山の物語は「原罪」から始まる。日本をつくった神々は、人ならぬ体で生まれた最初の子を拒否して、海へと投げ捨てた。骨なしのその子は「蛭子」と呼ばれ、のちに漁師たちの守護神「ゑびす」となる。富山の物語のなかのゑびすは、中国の媽祖とも結びつけられている。媽祖は、海路を行く旅人を見守る民俗的女神である。 帝国主義支配の時代、アジアの人々がゑびすや媽祖に祈願したのは、精神的支援ではなく、物質的繁栄であった。富山の物語に登場する人形たちのなかには戦死者もいるが、大衆の娯楽が映画やアニメに向かうなかで、つまらないとして海の墓場に葬られた者もいる。それでもまだ希望がないわけはでないと、富山作品は語っている。人形たちは、もし人間が望むなら、神秘的なしかたで創造力と文化を必ず活性化してくれるだろう。 シリーズ最後の絵画作品は、2001年9月11日その日の世界貿易センター、ツウィン・タワーを思わせるもので、終末の近いことを警告している。その作品で富山は、かつてのテーマ、つまりアジアにおけるアメリカ軍事政策への日韓両国の追随というテーマに立ち返ってもいる。富山の画布にある原油採掘場にあがる炎は、平和を壊し、再び戦争の口実になっていく。富山は現在を巨大な迷妄が支配する時代だと見ている。打ち捨てられたコンピューター・キーボードの墓場で骸骨の鳥たちが餌を漁っている。奇妙な愉快さのあるその光景が、富山の重いメッセージに、ちょっとした軽妙さを加えている。 詳細は、Laura Hein and Rebecca Jennison 編集の著作を参照のこと。 Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility, Ann Arbor: Center for Japanese Studies, The University of Michigan, 2010. そのなかで、上記で言及の内容については次を参照のこと。“Talking Across the World: A Discussion Between Tomiyama Taeko and Eleanor Rubin,” と、Rebecca Jennisonによる導入。また次も参照のこと。 Hagiwara Hiroko, “Working On and Off the Margins.” The Digital…

海からの黙示

海からの黙示 富山は2008年に完成した「蛭子と傀儡子旅芸人の物語」が最後のシリーズとなると考えていた。しかし2011年3月11日に東日本大震災が起こり、もう一度絵筆を握ることになった。この地震とその後の大津波による犠牲者・行方不明者は1万8千人を超え、多くの村や家が押し流されてしまった。この災害の恐怖は人災とあいまって増大化した――津波が東京電力福島第一原子力発電所の三つの稼働中原子炉をその他の三つの定期点検中の原子炉もろともに襲い、三つの原子炉で電源喪失、制御不能による炉心溶融が起きたのである。 それまで日本は近代的で効率的な社会として世界から高く評価されていた。2011年までの20年間続いた国内の経済不況がその評判を国内外で傷つけはしていたが、それでも日本政府と東京電力がこの三重災害に対してこれほど無責任、無能だとは、ほとんどの人は予想だにしていなかった。 このような津波を想定していなかった政府と東京電力は対策にしくじり、その問題を隠そうとしたことがすぐに判明した。そしてその後も政府は、東北住民の健康や福祉よりも、東京電力の組織をかばい、放射能の人体への影響を無視しているかにみえる。災害から5年も経った今、未だに危険は除去されていない。福島第一原発の1〜3号機原子炉は事故で溶けた核燃料を冷やすため毎日冷却水の注入が必要である。だがその結果、新たな汚染水が大量に発生している。汚染水を地面に格納する方式では明らかに不十分で、すでに日々増えている高密度の汚染水が太平洋に流れ出している。 富山は2011年3月11日についてこう振り返っている。「東京に住む私はテレビの報道に息を呑みました。マグニチュード9の地震は凄まじいエネルギーです。それは大地を揺さぶり、海は陸へと逆流しました。大津波が太平洋岸600キロの海岸線の生活を廃墟と化したのです。これは近代という時代の終焉でしょう。私はそれをテーマに3年かけて『海からの黙示』を制作しました。」 つまり、富山がこれまで描いてきたテーマは新たな、そして悲劇的な現代との関連性を得ることになった。日本の市民は自らが選んだ政府に裏切られたと強く感じている。 これほどの災難となったのは、日本政府があまりにも自己賛美のレトリックに溺れ、日本の高度な技術と国家社会を褒め称えすぎたからである。それほど巨大な規模ではなくとも初期にあった原子力災害を彼らは軽視してきたが、今にして思えば、もっと関心をはらうべきであった。彼らの自己満足とその結果こそが、富山が92歳となった2014年の作品、『海からの黙示』の中心的テーマとなった。 以前のシリーズのように、富山は作品において自身のイメージやテキストだけでなく、日本の民間伝承、アジアの主要宗教、近代性の世界共通の象徴、そして時事問題といった参照物の厚い蓄積からとりだしたものと関連づけて意味を付与する方法を用いている。4つの大きな油絵からなるシリーズの中心をなすのは、屋根が核燃料爆発で吹き飛んだ福島原発の原子炉を描いた「ニッポン:原発」である。津波発生時、4号機は運転を停止していたが、 1770本の核燃料棒が使用済燃料冷却プールいっぱいに積み込まれていて爆発をおこした。これはアメリカのGE(ゼネラル・エレクトリック)によって開発され、今では問題があるとみなされている設計だが、世界中の原発で一般的に用いられている。 『海の記憶』以来の作品のように、富山は人間と神――いつも新しい神を描き加えたが――の世界の間の交通をメタファーとして用いた。『海からの黙示』での4作品のうち2作品は風神と雷神という超自然存在を、神道神話やトランスナショナルなアジアの各種信仰に結びつけて描いている。最近では、コンピューターゲームが創作にこうした神々をとりこんでおり、風神や雷神は21世紀になって世界的により広く知られるようになった。富山の表現においては、風神がセシウムの混ざった桜の花霞の上から統べ、雷神は嵐の空に稲妻を投げ、太鼓を叩いている。 「海からの黙示」は音楽家の高橋悠治との同名の新しいコラボレーションDVD同様、もとは灰色、黒、そして茶色の配色によるコラージュ14点を含む。富山は以前の作品にも表れている環境破壊問題をこのシリーズの中心的なテーマとして取り上げている。魚と蛾の死骸の標本は彼女の標的が単なる原発における表象というよりは今日の人間があらゆる近代技術を駆使するような傲慢さにあることを明らかにする。富山はその思いを美術作品として表現するためにコンピューターのマザーボードや携帯電話を分解し、コラージュや絵に貼り付けた。 だが富山が新たに力強く訴えようとするのは、死の不可避性、そしておそらくは「近代文明の終焉」そのものへの熟考である。彼女はこのトピックをふたつの方法で示した。一つは彼女の仕事を西欧の近代美術の伝統の核心的象徴とつなぐやりかた、そしてもうひとつは、最も哲学的でコスモポリタンなアジアの伝統、仏教にしっかりつなぎとめるやりかたである。 富山は「私は苦境に立つと、このゲーテの詩を思い浮かべます」と述べている。彼女は、「聖なる憧れ」の詩の、 蝶々が炎の中へ飛んで行ってしまう最後の連に注目した。 「聖なる憧れ」ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ (大山定一訳) どのような遠さも、おまえを隔てはせぬ。 おまえは引きよせられ、呪法の輪のなかに縛られ、 やがて、夜の蛾よ、おまえは灯にとびこんで、 わが身を灼いてしまうのだ。 死して生きよ! これを会得しないかぎり、 おまえは昏い大地の 物憂い客人にすぎぬ。 このシリーズ中で最も迫力のある絵は、人間の動きから目を話さず、仏教的に東西南北から守る四天王を描いてている。四天王はヒンズー教や多くのアジアの宗教に現れ、風神と雷神のように風と雨に関連している。富山はこのシリーズを通して死後の世界を尊重する仏教の信念を強調している。以前の作品の神々は人間の代理人として描かれていたが、ここでの仏たちは人間を厳しく批判している。富山はこのシリーズにおいては戦争、植民地支配、資本主義、性差別のみを非難しているのではなく、仏教の中心思想である苦しみを与える全てを批判しているのだ。

丸木位里と丸木俊

丸木俊 (1912-2000) 丸木位里(1901-1995) 丸木俊と位里は、1945年8月15日に原爆投下された広島 を、1952年から1982年にわたって夫婦で描き続けた日本画家として有名である。その作品は、ここで見ることができる。丸木夫妻も、富山妙子のように、政治と芸術のバランスをどう保つか、そして日本人としてどのように日本の過去に批判的に向き合うべきかという問題に深く取り組んだ。 二人とも戦前からプロの画家だった。丸木位里は水墨画家、俊は油彩画家と本のイラストレーターとして 活躍していた。戦後は、壁画を通して共作した。時には互いの作品の上に直接描き加えるスタイルでコラボレーションしながら、各自のスタイルを超えるものを作り出した。複雑で重奏な、迫力ある作品である。 二人の作品の堂々とした存在感は、ウエブ上の写真ではなかなか再現できない。 丸木夫妻が広島を書き始めたのは、原爆投下直後の広島の恐ろしい光景と人間の苦しみを見て 忘れる事ができなかったからだった。広島出身の位里は 、原爆のニュースを聞くや否や、家族の安否を探るために妻の俊と共に広島へ向かったのだった。二人の 見た広島を描いた作品は、国内だけではなく国際的にも注目を浴びるようになった。これらの作品には、丸木夫妻の被爆者に対する悲しみと深い同情が表現されている。 こういった主題には不適切とも思われる美の感覚が、二人の作品には感じられる。「私たちは、暗く、残酷で、苦痛な場面を描く。しかし、どうやってそこに存在する人間を描くか?私たちは美をもって描写したかった。」 丸木夫妻は広島を描き続ける中、核兵器問題、さらには世界における日本の道徳的・政治的責任について考えるようになった。1954年にアメリカによるビキニ環礁での世界最大級の水爆実験が行われた。翌年、そこで被爆したマーシャル諸島の住民達と日本の漁船第五福竜丸の船員を描いた 「署名」と「焼津」を発表した。「焼津」(第五福竜丸が被爆後に到着した町)には、アメリカの核実験に抗議しているように挑戦的な姿で立つ地元の人々が描かれている。 「焼津」には最初、 富士山が描かれていた。丸木夫妻のアメリカの核政策に対する批判とその被害者である日本人が全面に押し出されていた。しかし、左派の友人達から、富士山のような安直な戦前を思い出させるイメージに頼ったことを批判された後、富士山を取り除き、第五福竜丸に置き換えた。 その後は、日本を現すイメージに関して、もっとニュアンスのある態度をとるようになった 。過去の過ちに対面しないで、平和主義という戦後のイメージばかり強くなる日本に疑問に抱くようになったからだった。 1970年代にアメリカで初めて作品を展示した。この時の経験は彼らの芸術に大きな影響を与えることになった。アメリカ人の鑑賞者から、なぜ 広島ばかり描き、日本が戦中に行った非業に 触れないのかという質問を受けた。この後の丸木夫妻の視点の拡大は、二つの方向で表現された。一つは、原爆経験の複雑さの描写である。1972年に制作された「からす」には、 原爆投下後の広島で朝鮮人が日本人から受けた差別が描かれている。日本人も朝鮮人も共に悲惨な経験をしたにも関わらず続いた差別だ。 もう一つは、広島原爆以外の戦争の悲惨さを作品にし始めたことだ。例えば、1975年制作の「南京大虐殺の図」。旧日本軍人の証言に基づいて、日本人の中国人に対する殺傷や暴行を描いた。丸木夫妻は、富山妙子のように、日本人と日本政府の行動を 強く批判したのである。 This discussion draws on Ann Sherif “Art as Activism: Tomiyama Taeko and the Marukis” in Laura Hein and Rebecca Jennison, eds., Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama…

エレノア・ルービン

国際世論の場で、戦時政策が他国に及ぼした危害を、必要以上に認めたがらない日本は、 国際社会から批判を浴び続けている。しかし、こうした批判は比較考察する必要があるだろう。自国の過去の醜聞と向き合えないのは日本だけなのか?残念ながら、過去の過ちを認めるのは如何なる政府や社会にとっても、極めて難しいようだ。 丁度日本で、富山妙子が自国政府の無反省な態度を憂慮し、作品を通して自国の歴史認識の欠落に取り組む芸術家であるように、マサチューセッツ州ボストンに住む芸術家のエレノア・ルービンも、富山と同じ問題意識を持つ一人である。http://ellyrubin.com/index.html ルービンは 、ベトナム戦争、そしてイスラエル・パレスチナ紛争をめぐる芸術家の社会的責任を作品を通して問うている。富山より二十歳も年下だが、二人の女性は同時期にフェミニズムに出会い、それを同じように作品に取り入れた。二人は戦争が個人にもたらす被害に注目し、同じ信念ー芸術は政府公認の歴史記述を疑わせる力を見る者に与えるーを共有している。ルービンも富山同様、第二次世界大戦の爪痕、人種差別、そして愛国心の落とし穴などに人生の影響を受け、それらを作品に反映させている。更に、二人とも社会運動に積極的に関わることを、芸術における想像力を養うものとして重視した。違う国と文化に属していても、ルービンと富山は同じ問題に想像力を掻き立てられ、非常に似かよったイメージを展開している。多くの女性作家や芸術家が 、世界をより自分たちに関連あるものと位置づけ、同時に社会的意識にめざめた場所として描こうと呻吟したように、ルービンと富山の作品も家父長制や政治的神話を自らの手に取り戻す、あるいは書き直すような作品を生み出してきた。 ルービンはこの水彩の木版画で、冥府の王、ハーデスにより冥府に連れ去られてしまうギリシャ神話のペルセポネの話を再現した。ペルセポネの母で豊穣の神であるデーメーテールは娘が連れ去られたことで、あまりにも悲嘆に暮れ、地上にあるものを全て枯らしてしまった。ペルセポネの父であるゼウスはペルセポネが冥府で食を拒否すれば地上に戻って来られると伝えたが、ペルセポネはザクロのを数粒食べてしまい、それにより、一年のうち数ヶ月は冥界に属することとなった。それが 冬という季節の始まりだという。ルービンは生き残るためにザクロをほんの少し食べてしまったペルセポネがゼウスによる懲らしめを受けたことに衝撃を受けた。ここでは、「毒をのむ・食べる・栄養を与える」が女性の抵抗として描かれているのだ。 富山と同じくルービンは 独自の神話的モチーフを創案した。彼女の作品は鳥、魚そして獣人で埋まっている。これらの生き物たちは、 戦争や、沈黙を強制する力に満ちた世の中で、自らについて語り得ない傷つきやすい命を表している。”デイジー・カッターから遠く離れて”では、ベトナムで使われたアメリカ軍の爆弾(デイジー・カッター)を示唆しつつも、(実際の破壊的行為 は)枠組みの外に隠されている。穏やかな印象を与える「枯葉剤によっていまだ破壊されていない光景」も、アメリカがベトナム戦争で使用した強力な枯葉剤——枯葉剤は先天性異常や 疾患などを起こすことが今では知られているが——を直接描くことなく想起させることに成功している。ルービンと富山にとって、成人してからの視点から懐古する幼年時代の個人的な思い出が、 新しい作品の構想の源となっている。 ルービンは 、を用い、その割れ目にインクが溜まることで、暗いイメージを創るということを実験的に試みている。この作品は、アメリカ軍によるナパーム弾の攻撃から逃げまどう子供達、という非常に衝撃的な写真を見て制作された。この方法はコラグラフといい、版に色々な素材-拾ってきた物などを含め-を貼り合わせる凸版画である。 ルービンは被害者だけではなく、勇気ある女性を近年シリーズ作品として描いている。特に国境や文化の違いを越え、自分の命を犠牲にしてまで他人の命を不正義から守る女性たちだ。2003年にガザ地区でイスラエル国防軍の武装ブルドーザーを止めようと、パレスチナ人の家の前に立った為に命を落としたアメリカ人反戦活動家のレイチェル・コリーは一つの例である。富山の韓国人政治犯のように、ルービンは非道な政策や実力行使に反対して、非暴力な抵抗をする人々に対する公権力の横暴に関心を寄せている 。エレノア・ルービンのウエッブサイトはここからアクセス可能。 ルービンの最近の作品は日本の版画技術やドイツ人のケーテ・コルヴィッツの作品から影響を受けている。だが、富山とは違い、ルービンは他文化借用による批判に向き合うことはなかった。西洋の芸術家にとっては「自分ならではの声」を見つけることは、非西洋圏の芸術家が感じるほど複雑なものではないのだ。つまりは富山がローロッパの伝統から借用する時に起こったような批判は、西洋圏の画家が日本の伝統を模倣する時には起こりえない。実際彼女の意識の中では日本の芸術は象徴的にも技術的にも様々な可能性の一つと捉えられている 。ルービンにとって芸術は、言語によるコミュニケーション無しで遠方の人々と繋がれることを示唆するものだ。この考え方はルービンが ノーベル賞作家大江健三郎の息子であり、自閉症の大江光について書いた子供のための絵本に現れている。大江光は幼少時から鳥の鳴き声を使って回りの人とコミュニケーションをとっており、それから次第に音楽へと移行した。 アメリカにとって、日本は、自国と世界の関係を考えさえる抽象的な存在となっている。日本も二百年に亘ってアメリカ同様の思考的実験を行ってきたが、それぞれの国が世界の歴史の中で占める位置が異なるため、この思考実験は同一の意味を持ち得ないのである。ルービンにとって「日本」というものが想像力の開示と人間同士のコミュニケーションを示唆するものである一方、「ヨーロッパ」が全く逆の意味を富山に提示するものであることは無視し難い。 自分たちの作品以外においても、二人は同様な考え方をしている。富山と同じくルービンは2001年に起きた東日本大震災による地震・津波・原発事故という災害に 、新しいイメージを創造することで応えた。黒松一本を残し、津波によって流されてしまった海辺の森の版画はボストンのJapan Disaster Relief Fund(日本災害救援基金) のポスターに選ばれた。富山よりは楽観的に、ルービンは生き残った一本の松を「希望の灯台」として強調しているが、残念なことに、創造を絶する津波でもたらされた塩害により、この松は後に枯れてしまった。ともあれ、この海岸の近くにある陸前高田市の住民は、海抜の高いところで、市を再建しようとし、原木からの種で森を再生させようとしている。ルービンと同じように、陸前高田市民は枯れてしまった松を残すために、その枯れた木から作った一本松の彫刻を作り、この災害体験の象徴としている。 ルービンは、最新作において、世界が環境で結ばれている——そしてそれは、戦争がいかに自然や人間の共同代を維持することを難しくしているか―というテーマを打ち出している。1945年の広島原爆を生き抜いた6本のイチョウが示すように、イチョウは日本では身近であるが、ルービンは一枚のイチョウの葉を使って、このテーマを表現する。イチョウは得に長寿でも知られ、家屋を火災から守ることでも(さすがに原爆では無理だったとしても)知られている。ここで、彼女は、私たちを防護してくれるもの―家屋、屋根、家族、私たちの青い地球——の重要性を再認識する。 「私の作品の葉は地元の木から取ったものです。この葉をステンシルの型として使い、私の家の屋根板の破片で作った土台は強度、保護、と同時に脆弱さを表しています。これらの灰色の破片は建設作業員にとっては取るに足らないもので、90年以上もこの家を守ってきた屋根板であっても、取り替え時には、むしり取られ地面に投げつけられます。地面から集めたこの屋根板のかけらがイメージを喚起し、”蒼のイチョウ“はそうしたイメージの一つです。]」ルービンの作品は修復 を体現している。例えば、彼女の家を守っているという話が織り込まれ、また津波や戦争により暮らしが一変してしまった人達の話も包み込んでいる。そして、またルービンは、ヒロシマの6本のイチョウを想起させるかのように、我々が他者に引き起こした危害を修復しようとする責任を取るのに遅すぎることはない、と絶えず思い起こさせてくれるのだ。 ローラ・ハインとレベッカ・ジェニソンによる編集、Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility (国境無き想像力:フェミニスト芸術家の富山妙子と社会的責任) (An Arbor: Center for Japanese Studies, The University of Michigan,…