富山妙子は戦前・戦中・戦後を生きぬき、日本の国境、政府、そして社会の根本的な変化を経験してきた。敗戦とそれにつぐ冷戦対立構造により、日本は1945年9月の連合国への降伏で支配地域をすべて失うとともに、戦後の旧帝国との関係はほとんど米国の対アジア政策によって形成された。

日本の脱植民地化の最初期は異常に短く、その大部分が敗戦と軍民引き揚げ者660万人における一般的な経験の一部であった。

これらの理由により、1990年代まで学術界と民衆の注意は1945年に崩壊した帝国よりも、戦争の記憶にむけられた。日本の民間人の引揚者は台湾・朝鮮・満洲からが最も多かった。

1991年に70歳を迎えた富山は日本の植民地支配に焦点を絞るようになり、満州育ちの自らの経験について考えさせられることになる。アメリカの1960年代女性解放運動では“the personal is political”個人的なことは政治的だと看破しており、これは富山の経験を自身の作品に表すインスピレーションとなった。富山は以前の作品では巫女を使っていたが、新しいシリーズには狐のモチーフを彼女の呪術的な表現手段として用いた。ヨーロッパと同様、東アジアの文化でも狐は人を化かし、一見、愛らしいが危険な動物とされる。一方で日本では穀物神として稲荷神社に祀られて宗教的に皇室とも関係する。

富山は1994年の油画「祝 出征」では女性のセクシュアリティを連想させる狐の象徴を使い、1940年代前半の村を舞台に狐の結婚式を描いた。新郎は軍服姿で戦場に発つ準備をしているかに見える。戦死者が多く、息子が戦死して家を途絶えさせないために、夫の家族が出征直前ににわか結婚をさせることが多かった。富山は化かしのテーマを用い、戦時下の日本の若者が急いで子孫を作り、国家のために死ぬという考え方に自ら若いころ共謀したおぞましさを作品に刻印した。

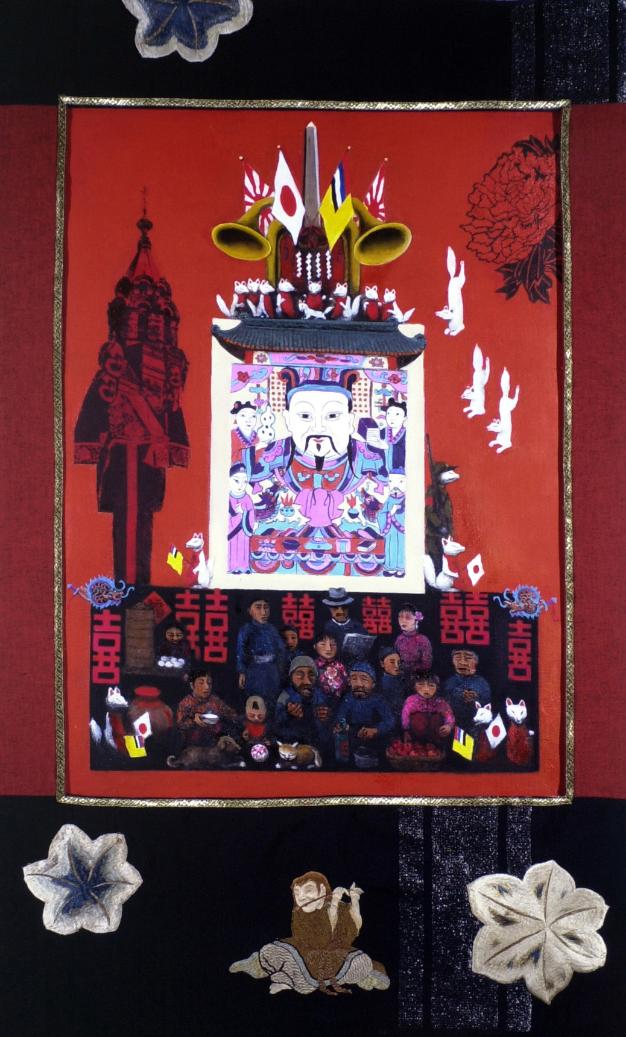

このシリーズの他の作品は血と戦争を象徴する赤色が特徴である。国家としてのシンボルへとつくろわれた日本の傀儡、満州を描きだし、植民地支配正当化のため日本が用いた「五族協和」のレトリックをあざけっている。

「皇民化教育・忠の絵文字」1994年は龍、血塗られた刀と蛇を使って「忠」の漢字を表し、人間を騙す狐の世界への絶対的な忠誠は悲劇を招くことを示唆している。そして言葉そのものが強力なプロパガンダに通じると強調されている。

富山はこのシリーズを通して日本国民がいかにして国の政策にだまされて無意味な戦争で死に、また殺し合ったかを考察する。「赤い夕日の満洲」1994年では731部隊によって破壊された荒涼たる風景を描く。この731部隊はハルビンを拠点として人体実験・細菌戦研究を行ない、何にもまして恐ろしいことに、全中国の都市にペストや腸チフスのような疫病を流行らせる方法を開発し、展開したのである。

1990年代、想像力の資源として富山はインターネットにも注目する。この時期、初代韓国統監の伊藤博文をハルビン駅で暗殺した安重根をテーマとして六つのコラージュ「ハルピン絵はがき」を制作した。

富山の様々な芸術的な技術の活用はハルビン・シリーズにおいて、多文化的な旧満州国の建築と芸術遺産、そしてそこでの自己欺瞞に注目した表現とよくマッチした。

「“昔はよかった”」1994年の絵は、戦後日本に多くの変化があったにせよ、この過去への郷愁の表現は過去の行為へともどっていく潜在的な危険性をもつことを思い起こさせる。

参照: Yuki Miyamoto, “Fire and Femininity: Fox Imagery and the Ethical Imagination,” Laura Hein, “Post-Colonial Conscience: Making Moral Sense of Japan’s Modern World,” in Laura Hein and Rebecca Jennison, eds., Imagination Without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility, Ann Arbor: Center for Japanese Studies, The University of Michigan, forthcoming 2010.

The Digital version is fully and freely accessible on the University of Michigan Press website.